* كتب: عبد اللطيف النيلة:

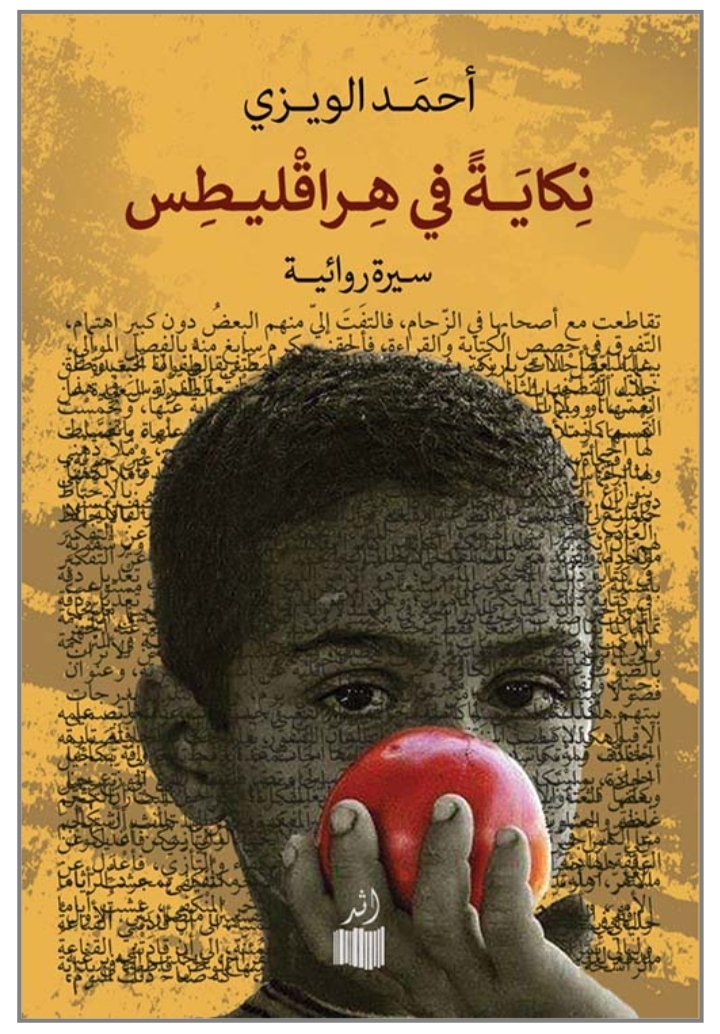

1 / عزز الروائي والمترجم أحمد الويزي منجزه السردي بكتاب يندرج ضمن خانة السيرة الروائية، تحت عنوان “نكاية في هِراقْليطِس”، وقد صدر عن دار أثر للنشر والتوزيع، سنة 2021، في 240 صفحة، من القطع المتوسط. يتكون الكتاب من توطئة، وثلاثة فصول، تحمل العناوين التالية: أوراق الصبا، أوراق الطفولة، أوراق المراهقة وبداية الشباب، بالإضافة إلى ملحقين: الأول بعنوان: الذهاب ممنوع… والعودة مؤجلة، والثاني بعنوان: رياحك تجلدني، وأنا لست ملاحا ارتد عن ملة الإبحار.

في التوطئة، يسجل الكاتب المشاعر المتضاربة التي تقاذفته حين عزم على تحبير ما سماه سيرة طفولته. ذلك أنه ألفى نفسه متأرجحا بين الإقدام والإحجام؛ فتارة يقدم على تدوين سيرته محفوزا بدوافع شتى: الشعور باليتم غب فقدانه لوالدته (وقبلها والده)، استشعار مشارفة عمره لطور الشيخوخة، التخوف من أفول “فورة الشباب واتقاده، وفتوة اليفاعة وحماسها، ومنعة الطفولة وبراءتها”. وتارة يحجم بسبب سؤال يؤرقه حول قيمة كتابة سيرة حياة عادية تفتقر إلى أحداث كبرى، وبسبب وعيه بإكراهات جنس السيرة الذاتية، “العصي والمستعصي”، فهو يقتضي قدرا من الصدق والمكاشفة لاستعادة التاريخ الشخصي للذات في تعالقه مع تاريخ أسرته ومحيطه العام، إلا أن الرقابة الذاتية، بشقيها الواعي واللاواعي، قد تشكل عائقا أمام إنجاز محكي سير ذاتي يتسم بالأمانة والصدق، دون تزييف أو مراوغة.

غير أن الكاتب ما لبث أن اقتنع بضرورة إنجاز سيرة طفولته، جراء الأجواء الرهيبة التي عمت الوطن والعالم في ظل جائحة كوفيد 19 عام 2020. إذ إنه وجد ملاذا في استرجاع ذكريات طفولته، وتخليد شطر من حياته، ضدا على ما يتربص به من موت ونسيان، وانفلاتا من ضغوط الحجر الصحي بما حفلت به من رهاب ورتابة وتضييق على حرية الذات.

ويعترف الكاتب، في هذه التوطئة، بنسبية سيرة طفولته، فهي لا تزعم تقديم صورة طبق الأصل لكل ما عاشه بحذافيره، وإنما تضع يد الذاكرة على “لحظات كبرى فارقة، ومشاهد قوية حارقة”، في حضورها داخل وعيه، وفي تأثره بها وتفاعله معها.

وإذا كان عنوان السيرة يلمح إلى مضمون شذرة فيلسوف التغير هِراقْليطِس “لا نسبح في النهر مرتين”، فإن الكاتب يشير إلى رغبته في الرجوع إلى نهر الحياة، الذي سبح فيه أول مرة، مؤملا معاودة السباحة في مياهه المنسابة من خلال كتابة هذه السيرة.

2/ في حيز سردي شارف ثلاثة فصول وملحقين، يستنفر أحمد الويزي ذاكرته ليبسط أبرز ما جادت به من وقائع الصبا والطفولة والمراهقة وبداية الشباب، على امتداد عقدين من الزمن يغطيان فترة تمتد من بداية الستينات إلى بداية الثمانينات.

يبسط الويزي وقائع حدثت في رقعة جغرافية شملت مدنا أقامت فيها أسرته، هي أگادير وتارودانت والصويرة ومراكش وأيت ملول وإنزكان. فيبعث الحياة في ماضيه الذاتي المتقاطع والمتشابك مع ماضي أسرته ومجتمعه، فيرسم لوحات ومشاهد تبرز شبكة علاقاته المختلفة: علاقته بأفراد أسرته، في مدها وجزرها، وعلاقته بأقرانه، في سلمها وحروبها، وعلاقته بوسطه الاجتماعي والمدرسي، في محنها ومسراتها. وإذ يؤرخ بهذا الصنيع لسيرة حياته صبيا وطفلا ومراهقا، فيكشف ندوبه الغائرة وأعطابه الفادحة ومتعه اللذيذة وتتوقاته الملحة، فإنه يؤرخ في آن لمسار حياة أسرته كتعبير عن الفئات المسحوقة والمعوزة، فيلتقط معاناتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، مثلما يؤرخ لعدد من الظواهر السلبية التي عمت المجتمع، في فترة الستينات والسبعينات، على مستوى الشارع والمدرسة والقضاء.

يشق الويزي طريقه إلى وجدان المتلقي ناهجا مسلك الصدق والشفافية. ذلك أن المتلقي يستشعر أمانته في تدوين سيرته من خلال حرصه على تقديم صورة متكاملة لحياة الشخص الذي كانه في الماضي، سواء في مساره الدراسي أو في وسطه الأسري أو في محيطه الاجتماعي. فلم يقتصر تدوينه على استحضار نقاط القوة والتميز والتفوق، وإضاءة الخصال الفاضلة والسلوكات المنسجمة مع مقتضيات المجتمع وإلزامات الأنا الأعلى، وإنما استحضر، بجرأة مذهلة، نقاط الضعف والنقص والحرمان، وأضاء الخصال السافلة والسلوكات المنحرفة والمحظورة. فعلى سبيل المثال، يذكر تعرضه للتحرش، وممارسته للاستمناء مثل أقرانه، ونهبه لمواد البناء، ويصور جو الاحتقان والشجار الذي يخيم أحيانا على أسرته، كما يشير إلى التصرفات المشينة لفقيه الكتاب والحمالين وركاب الحافلة من التلاميذ وحشد من المتطوعين للمسيرة.

وربما جاز للقارئ أن يدرج ضمن مسلك الصدق والشفافية، ما سطره الكاتب من حروف تنضح شعورا بالامتنان والعرفان بالجميل تجاه أشخاص كان لهم أثر عميق في تكوين شخصيته. إذ إنه لم ينسق مع الميل الفطري إلى التمركز حول الذات، وما ينجم عنه من نسبة فضائلها وكفاءاتها إليها وحدها، وإنما خصص، في تواضع لافت، صفحات لامتداح أغيار أسهموا، بشكل فعال، في بلورة مكتسباته المعرفية والقيمية والسلوكية. ومثالا على ذلك، بالوسع الإشارة إلى والده، عون المحكمة العصامي، وصديقه عبد المولى الأعرج، وأستاذته في مادة الفرنسية بمدرسة قبور شو، وأستاذه لمادة العربية بأيت ملول.

يلجأ الويزي لتقديم تلك الصورة المتكاملة، المشار إليها آنفا، إلى العناية بتفاصيل الأحداث وتدقيق المعطيات المتعلقة بالأشخاص والأمكنة والأزمنة، لكنه يعي جيدا حدود الذاكرة، من حيث هي مستودع ذكريات يشرع أبوابه على مصراعيها تارة، ويواربها تارة أخرى، ويوصدها تارة ثالثة. ومن ثم، يفسح الويزي مجالا للافترض والحدس، حين تخذله ذاكرته ولا تطاوعه، فيبدو مثل رجل يسير متلمسا طريقه وسط ظلام الماضي، إذ يملأ ثقوب الذاكرة وبياضاتها بافتراضات ممكنة وحدوس مرجحة. لكن عندما تنغلق أبواب الذاكرة بإحكام، فإنه يستند إلى مرويات والديه، خصوصا فيما يتعلق بطور الصبا.

كما يلجأ أيضا إلى المزاوجة بين توصيف الظاهر واستبار الباطن. فلا يكتفي فقط بتوظيف عين الكاميرا المحايدة التي تنقل صورة مطابقة لمظاهر الأشخاص والأشياء وسير الأحداث، وإنما يغوص إلى أعماق ذاته، ليمسك بآثار الأحداث في نفسه، فيلقي الضوء على أحاسيسه ومشاعره وأفكاره ورؤاه.

3/ يجري نهر “نكاية في هراقليطس” متراوحا بين لحظات المسرات ولحظات المحن، ما يخلق توترا يستثير رغبة المتلقي في مواصلة السباحة في مياهه.

يستعيد الكاتب جملة من المسرات التي منحته متعة وارتياحا وإشباعا. لعل من أبرزها:

* مسرة اللذة الجنسية: ذاق الكاتب في طور طفولته طعم متعة الجنس في حدها الأدنى من خلال ممارسة الاستمناء، فصار مدمنا على اجتنائها، وحيدا أو صحبة أترابه، في البيت أو في الحي. وقد حولته من حالة البراءة والطهارة إلى حالة الشقاوة والشيطنة، فجعلته ينخرط بمعية أقرانه في طقس التهتك والمجون، علانية، موفرة له إثبات ذاته في محيط اجتماعي يتهدد كل طفل بالنيل من سمعة رجولته عبر تصنيفه ضمن خانة المخنثين والشواذ. كما أنها كانت وراء طرده من غرفة الوالدين بعدما ضبط متلبسا باقترافها.

* مسرة السينما: يشير الكاتب إلى شغفه بالسينما، وهو صبي، حيث يحرص على ادخار دراهم تسعفه في الاستمتاع بمشاهدة أفلام الكابوي والهندي والكاراطي وغيرها، غير أنه يعرض، على نحو مفصل، هذا الشغف الذي استبد به في مرحلة الطفولة، بفضل أحد أصدقائه (عبد المولى). ذلك أنه كان يجد لذة قصوى في متابعة هذا الصديق وهو يعيد إخراج الفيلم، ساردا أحداثه عبر حكي شائق، ممثلا ببراعة مشاهده بحواراتها وأغانيها وموسيقاها. وكان، بدوره، يعيد إخراج قصص الأفلام المروية له في مخيلته، فيجري عليها تعديلات وتحويرات تتماشى مع رغباته وأحلامه. وفضلا عن ذلك، كان يرتاد بهو السينما ليمنح عينيه متعة التهام أجساد الممثلات المعروضة في ملصقات الأفلام، مشرعا باب الاستيهام على مصراعيه.

* مسرة المطالعة: في طور المراهقة وبداية الشباب، اكتشف الكاتب كنز الحكايات العجائبية، بفضل أحد أساتذته، فأضحى ينهل من معينها، في ظل العزلة، مسافرا على أجنحة الخيال في عوالمها الساحرة، قاطفا ملذات الدهشة والبهجة والجمال. ثم انفسح، بعد ذلك، مدى القراءة، ليرتاد مساحات شاسعة من الأدب والفكر والفلسفة. أصبح بوسعه، تحت تأثير قراءاته، أن ينفصل عن بؤس وضحالة محيطه الأسري والاجتماعي، وأن يشحذ وعيه وحسه النقدي، وأن يقتطف ثمرات تغذي الروح والعقل وتوفر لهما الإشباع والغبطة.

في مقابل المسرات، يسرد الكاتب جملة من المحن التي خلفت ندوبا عميقة في شخصيته وأورثت كيانه جراحا نازفة. أذكر منها المحن التالية:

* محنة البحث عن مستقر، إذ لم ينعم، منذ ميلاده، بالإقامة في وسط قار، يوفر له أسباب الاطمئنان والألفة والتجذر، سواء في المدينة أو الحي أو المدرسة. لقد كانت حياة أسرته رحيلا مستمرا من مدينة لأخرى بسبب إكراهات عمل والده (من أگادير إلى تارودانت، فإلى الصويرة، فمراكش، ثم أيت ملول…)، كما افتقد نعمة الإقامة الدائمة في مسكن أو حي، وبذلك كابد وضعية الغريب الأبدي.

* محنة الانتماء، إذ اكتوى بنار التمييز العنصري التي يذكيها الأصل القبلي. فعانى في الوسط المراكشي من مضايقات أترابه بسبب أصله الأمازيغي من جهة أمه (ولد الشلحة)، بينما عانى في الوسط الأمازيغي في أيت ملول من التوجس والنبذ من طرف الأقران بسبب جهله للسان الأمازيغي (تاشلحيت) وكونه يمثل المراكشي المعروف بالمكر.

* محنة التحرش الجنسي. فقد اكتشف أن كل طفل عرضة لتحرشات جنسية تهدد عذريته وتشوه سمعته، سواء من طرف أقرانه أو بعض معلميه أو من طرف الغرباء. وقد عانى هو نفسه، داخل فضاء الكتاب، تجربة الذود عن عرضه ضد تحرشات قدامى المتعلمين، كما روعه الفعل الشاذ للفقيه “حامل كتاب الله في صدره”. أما داخل فضاء الحي السكني، فقد خبر تهديدا سافرا بالاغتصاب من قبل أحد الشبان. ولم يحمل عبء الحفاظ على عرضه وإثبات رجولته في مواجهة التحرشات الفعلية فقط، وإنما حمل أيضا عبء الدفاع عن نفسه ضد سهام الألقاب الجنسية التي كان الأتراب يتراشقون بها، لتمييز المتمتعين ب”تارجليت” عن المندرجين في خانة المخنثين والشواذ.

* محنة العنف والإقصاء المدرسي، إذ إنه اختبر، من جهة، أصناف العنف الذي كان عدد من الأساتذة يمارسونه بسادية على التلاميذ، بل إنه ذاق طعمه المر ممتزجا بالإحساس بالظلم على يد أستاذ (فنان تشكيلي) لم يتورع عن التفنن في ضربه وجلده بطرق مختلفة. ومن جهة أخرى، فإنه اختبر مرارة الإقصاء حين جرى تنقيله صحبة مجموعة من التلاميذ الوافدين من هوامش إنزگان إلى إعدادية جديدة تفتقد أبسط شروط المدرسة، من حيث تجهيزاتها وأساتذتها الذين كانوا عديمي الخبرة. وبهذا الإجراء القاسي والغريب عانى محنة الانفصال عن وسطه المدرسي بأساتذته الأكفاء وزملائه طيبي المعشر.

4/ عاود أحمد الويزي السباحة في نهر الطفولة متوسلا ببنية سردية متينة السبك، فصيحة النسج، تقوم في الغالب على عبارات طويلة مركبة، وتستثمر أساليب متنوعة أسبغت على متنها لذة جمالية وعمقا فكريا، فنأت بها عن مطب الرتابة والإملال، ومنحتها نضجا ونفاذ رؤية. أذكر من هذه الأساليب:

* أسلوب التشويق: إذ يمهد لأغلب الفصول بمقدمة تكثف الأحداث وأثرها على الكاتب وأسرته، بشكل يثير فضول المتلقي، قبل الانتقال إلى تسليط ضوء ساطع على ما وقع.

* أسلوب التساؤل، إذ يعمد إلى إثارة مجموعة من الأسئلة في محاولة لتقديم تفسير مفترض للأحداث، أو ترميم لشروخ الذاكرة حين تنسى حلقة من سلسلة وقائع معينة، أو تدارك معطيات يجهلها الكاتب، أو استفسار عن امتدادات حدث معين أو مآل شخص ما في المستقبل.

* أسلوب مخاطبة الذات، إذ يوجه الخطاب إلى الطفل أو الشاب الذي كانه، بغاية تحفيز الذاكرة لتجود بما ترسب فيها من أحداث.

* أسلوب النقد والتقييم، إذ يشجب الظواهر الحافلة بالفساد، ولا يتوانى عن إصدار أحكام قيمة عليها. ومن ذلك نقده وتقييمه لسلوكات وممارسات تحيد بالمدرسة عن دورها التعليمي والتربوي، لعل أبرزها انتهاج مسلك العنف والقمع مع المتعلمين، واقتراف أفعال لا أخلاقية تتمثل في التحرش الجنسي، وانعدام الكفاءة لمزاولة مهنة التدريس، وغياب حس المسؤولية في القيام بالدور التعليمي والتربوي.

* أسلوب الشعر، إذ يتوسل بالمجاز والصور الشعرية، ويسبغ على لغته كثافة وغنائية، تحديدا في النصين الملحقين بفصول السيرة.

5/ تتبدى “نكاية في هراقليطس” كراسا سير ذاتيا يمنح المتلقي نافذة للإطلال على شطر من حياة أحمد الويزي خلال صباه وطفولته ومراهقته وبداية شبابه. ومن ثم فهو يسعفنا في استشفاف الشروط الأولية التي ساهمت في تكوينه، فمهدت السبيل أمامه لينحت اسمه مستقبلا بوصفه كاتبا روائيا ومترجما. أليس “الطفل أب الرجل”، على حد تعبير المحلل النفسي فرويد؟

وإذا كانت “نكاية في هراقليطس” تلقي أضواء، بدرجات متفاوتة، على أبرز ما اختبره الكاتب من محن ومسرات، فإنها في الآن نفسه تشكل وثيقة تؤرخ لعدد من الظواهر التي شهدها المجتمع المغربي في فترة الستينات والسبعينات.

وبوسعنا القول، علاوة على ذلك، إنها فندت تخوف الكاتب من الإخفاق في إنجاز سيرة ذاتية معتبرة بسبب خلو حياته من أحداث كبرى. ذلك أنها أبانت بالملموس أن قيمة السيرة تكمن في الغوص، بجرأة وشفافية، في نهر الحياة، والتقاط ما هو جوهري ومشع بالدلالة في الوقائع التي تبدو عادية وغير استثنائية. وتتضاعف هذه القيمة حين يقيض لها قلم متمكن من أدوات الكتابة، قادر على حبك المحكيات ببراعة تغتذي بشتى الأساليب والتقنيات، لتترك أثرا يتسم باللذة الجمالية والعمق الفكري.