نبيل موميد : لا يمكن لمشروع ترجمي حقيقي أن يؤدي الدور الحضاري المنوط به إلا في حالة اتخاذ قرار سياسي بجعل اللغة الوطنية هي لغة العلم والمعرفة والتطور

على هامش مشاركته، للمرة الأولى، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين، للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بالعاصمة الرباط، وبمناسبة صدور كتابه ” من العالم الآخر، نظرات في الفعل الإبداعي العالمي”، لدى دار النشر الأردنية “خطوط وظلال”، يرد الأستاذ، الكاتب والمترجم المغربي، نبيل موميد، على كل أسئلتنا حول واقع الحركة الإبداعية بالمغرب اليوم، تحديات فعل الترجمة وشروط النهوض به في ظل عالم الذكاء الاصطناعي، وأمور أخرى.

– كريم الحدادي: كيف كانت تجربتكم في معرض الكتاب بالرباط في دورته الثامنة والعشرين؟

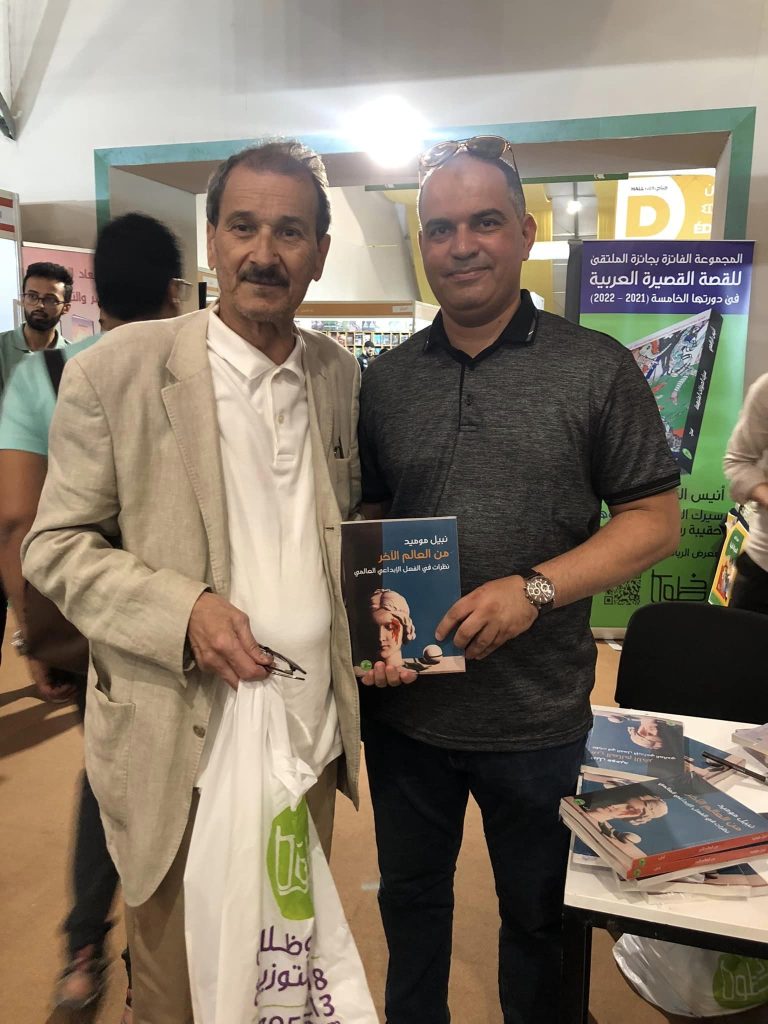

ج : كانت تجربة رائعة بكل المقاييس لعدة أسباب، على رأسها أنها المرة الأولى التي أحضر فيها إلى المعرض بصفتي مُؤلِّفا، وليس مجرد زائر، وما تبع ذلك من حفلة توقيعي لكتابي التي كانت مميزة للغاية من عدة جوانب: أولا تعرفت من خلالها – وعلى أرض الواقع – على أصدقاء كانت صداقتي بهم فايسبوكية فقط، كما حالفني الحظ وتعرفت على كُتَّاب جدد لم تكن لي بهم سابق معرفة، دون أن أنسى لحظات ماتعة للغاية، كان لها أثرها الطيب في نفسيتي: أُولاها حضور أستاذي العزيز “السي محمد اليملاحي”* (أستاذ البلاغة والتداوليات) إلى حفل توقيعي؛ هو الذي لم ألتق به مرة أخرى منذ سنة 2005. وثانيها لقائي المتجدد بأستاذي الجليل “السي مصطفى الجوهري” (أستاذ الأدب المغربي)، وثالثها حضور أحد طلبتي النجباء لهذا الحفل؛ وهو “عبد الرحيم التمق” الذي أصبح حاليا إطارا في وزارة المالية.

من ناحية أخرى، كان المعرض فرصة هامة بالنسبة إليّ للحصول على لائحة من الكتب التي كنت في أمسِّ الحاجة إليها، ولاكتشاف كتب جديدة لدور نشر جديدة، حرصت على اقتنائها لتنويع تجربتي القرائية، ولتعميق بعض ما يحتاج إلى التعميق.

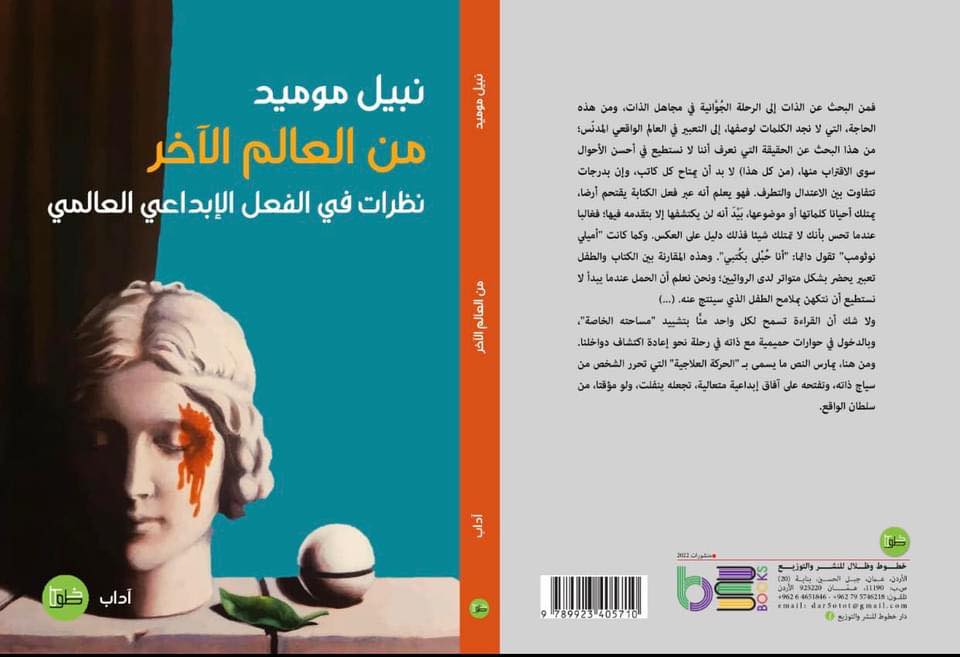

– صدر لكم لدى دار “خطوط وظلال” الأردنية كتاب تحت عنوان: “من العالم الآخر، نظرات في الفعل الإبداعي العالمي”. ما سبب اختياركم لهذا الناشر بالذات؟ وما تقييمكم، في المقابل، للفعل الإبداعي المغربي اليوم؟

ج : كانت “دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع” هي أول دار أتواصل معها من أجل نشر كتابي؛ بالنظر إلى أنها واسعة الانتشار في العالم العربي – على الرغم من حداثتها – وبالنظر إلى احتفائها بالمؤلفين المغاربة بشكل خاص – لوجاهة إنتاجهم وقيمته المضافة في المشهد الثقافي العربي العام – وبالنظر أيضا إلى جودة رؤيتها البصرية وإخراجها، ناهيك عن تشجيع صاحبتها “الدكتورة هناء البواب” للمبدعين والكتاب بشكل كبير وتحفيزهم للنشر والإبداع.

أما عن تقييمي للفعل الإبداعي المغربي اليوم، فهو غير ممكن البتة في هذه العجالة؛ بالنظر إلى أن التراكم الإبداعي – في شتى المجالات الثقافية – يجعل المسألة في حاجة أولا إلى نمذجة تعتمد معايير مضبوطة وصارمة، وتستند إلى أطر مرجعية تتيح للباحث وضع تصنيفات مخصوصة لتفادي جعل التقييم هلاميا بدون ملامح. وحتى تتضح وجهة نظري أكثر، يمكن أن نطرح السؤال التالي، البسيط في ظاهره العميق في جوهره: ماذا نقصد بالفعل الإبداعي المغربي؟ هل هو ما أبدعه المغاربة فقط؟ هل نقصد به ما نشره المغاربة لدى دور نشر مغربية فقط؟ أو يشمل أيضا ما نشروه لدى دور نشر أجنبية؟ هل سنعد ما نشره كُتَّاب عرب لدى دور نشر مغربية فعلا إبداعيا مغربيا أو لَا؟ هل نعتبر ما كتبه كُتَّاب أجانب – عرب أو غير عرب – عن المغرب أو عن تجاربهم فيه إبداعا مغربيا أو لا؟… هل ما يكتبه العراقي “علي القاسمي”، أو السوداني “طلحة جبريل” المقيمان في المغرب منذ عقود ينتمي إلى الإبداع المغربي؟ هل ما يكتبه المغاربة المغتربون مثل “الطاهر بن جلون”، أو “فؤاد العروي”، أو “ليلى السليماني” أو غيرهم إبداع مغربي؟ هل نُدخل ضمن الإبداع المغربي ما نشره كل من الفرنسي “جون جنيه” والأمريكي “بول بولز” اللذين أقاما في المغرب، أو حتى “رولان بارت” في بعض مراحل حياته ؟ تَرَى يا صديقي أن المسألة ليست هينة أبدا.

بيْد أنني يمكن أن أقول – مبدئيا – إن الفعل الإبداعي المغربي أصبح من حيث الحجم متنوعا بشكل كبير للغاية، مع غلبة النوع الروائي. وحتى أبتعد مرحليا عن كل حكم من شأنه أن يكون غير دقيق، أقول إن هذا التراكم، وهذا التنوع هو صحي للإبداع الوطني، شريطة أن تواكبه حركة نقدية، على الأقل صحفية، لتثمين ما يستحق التثمين، والتنبيه على جوانب الخلل. غير أن الحركة النقدية تحتفي في الغالب بالأسماء المعروفة، وتسد آذانها عن الأسماء الجديدة التي تغرد، ولكن خارج السرب، إلى أن يحالف الحظ أحدها بتتويج هنا أو هناك في العالم العربي، خارج المغرب في غالب الأحيان.

– هل تواكب دور النشر المغربية هذا الفعل، خصوصا إبداعات الشباب؟

ج: على هامش المعرض، جمعني حوار مع الصديق “يوسف كرماح” صاحب دار أكورا للنشر، تطرق فيه إلى إشكالية هجرة الأقلام المغربية صوب دور النشر العربية. وقد تحسر كثيرا على هذا الأمر، وأخبرني أنه في دار أكورا يحاول استقطاب المبدعين المغاربة لوقف هذا النزيف.

كم من ناشر مغربي يفكر بهذه الطريقة؟ أنا لا أعمم، ولكن من خلال تجارب مجموعة من أصدقائي، بعض دور النشر لا تجيب حتى على طلبات النشر، فما بالك بالنشر!

في المقابل، لاحظت أن بعض دور النشر المغربية تحاول مواكبة الحركة الإبداعية المغربية، أذكر منها على سبيل التمثيل الضيق لا الحصر: دار أكورا، ودار سليكي أخوين، ودار السلام الجديدة… مع العلم أنه ليس لدي أي تواصل معها.

– حول ماذا يدور كتابكم؟

ج : كتابي عبارة عن جولة موسعة في الأدب العالمي: من مونتيني إلى بروست، ومن كامو إلى سارتر، ومن دوستويفسكي إلى تولستوي، ومن تينيانوف إلى باموق، ومن زامياتين إلى بورخيص… مع التركيز على تحليل بعض خصائص الفن الروائي، ومختلف التقاطعات والتشاكلات التي تربط الأدب بما يحيط به.

على العموم الكتاب عبارة عن أربعة أبواب، يتكون كل باب من مجموعة من الأقسام والفصول؛ بحيث إنه يستهل بمدخل ويختم بتركيب.

– نحن نعرف الأستاذ “نبيل موميد” مترجما في المقام الأول، إلى أي حد يمكن اعتبار فعل الترجمة إبداعا؟

ج : تختلف التوجهات في هذا الباب وتتشعب؛ لكن طلبا للاختصار، يمكن أن أجزم – من منظوري الخاص طبعا – أن العملية الترجمية تطرح إشكالا عويصا على مستوى أسلوب الترجمة: هل ننقل النص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف مع تجويد النقل وإخضاعه للقواعد النحوية والبلاغية (وحتى للمرجعيات الثقافية) العربية؟ أو نكتفي بنقل المعاني والمحافظة ما أمكن على نفس أسلوب الكاتب في لغته الأصل؟ أطرح هذا السؤال وأنا أفكر في الأسلوب العامي الدارج الذي استحدثه “فيرديناند سيلين” في الكتابة (نموذج أساس: Voyage au bout de la nuit)، أو في الأسلوب الرديء الذي كتب به “أدولف هتلر” كتابه كفاحي، أو حتى بعض الحوارات العامية في بعض قصص “غي دو موباسان”… ما العمل؟ إذا انسقنا وراء المحافظة على أسلوب الكاتب، سيبدو المترجم وكأنه غير متمكن من ناصية اللغة الهدف، وسيحتاج في كل لحظة إلى هوامش لتبرير اختياراته، ولو اعتمدنا الطريقة الأولى سيبتعد النص كثيرا عن الأصل… مرة أخرى، هل يمكن أن نعتبر هذا إبداعا؟ هل الترجمة التجويدية – كما أسميها – إبداع يتجاوز الأصل؟ ربما، ليس لدي جواب نهائي، ولكني أفكر في ترجمات “سامي الدروبي” لروايات “دوستويفسكي” المترجمة أصلا عن اللغة الفرنسية، والتي فاقت من حيث جودتها ترجماتها مباشرة عن اللغة الروسية…

– لا يخفى على كل متتبع لفعل الترجمة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يهدد بشكل ملموس أصالة هذه الممارسة الإبداعية. ما رأيكم؟

ج : في البداية كنا نناقش الفرق بين الترجمة البشرية والترجمة الآلية، ونعلي من شأن الأولى لأسباب ربما أهمها أن المترجم البشري يستطيع تَبَيُّن مختلف الأَسْيِقَة التي تَرِد فيها الكلمة، ولأنه يراعي في انتقاءاته المعجمية الخلفيات المرجعية وغيرها، بينما كانت الثانية دون الأولى جودة – رغم أنها تفوقها من حيث السرعة – وتكون في حال النصوص الأدبية مضحكة أحيانا. أما الآن فقد اختلف المشهد بشكل كبير وأصبحنا نتحدث عن ذكاء اصطناعي تفاعلي قادر على اتخاذ قرار ملائم بناء على تغير الوضعيات.

أستحضر في هذا السياق البرنامج الشهير ChatGPT، وبرنامج Writesonic الذي يكتب في أي موضوع تختاره، وبرنامج Midjourney الذي ينتج اللوحات الفنية وغير ذلك كثير. بل لربما أنت على علم بأن دار كتوبيا للنشر والتوزيع قد أعلنت عن إصدار أول رواية كتبت من خلال شات جي بي تي، بعنوان خيانة في المغرب.

ولكن، على العموم، من الحكمة أن ننتظر قليلا لنرى ما ستسفر عنه التطورات في الأيام المقبلة – بإذن الله تعالى – حتى نستطيع أن نُكَوِّن رأيا صائبا مبنيا على أسس متينة وعلى معطيات كافية.

– في حوار شيق أجراه معكم “القبس الثقافي” الكويتي – وأعادت منصة “المحطة” المصرية نشره – سنة 2021، تدعون إلى “تخطيط مؤسسي لفعل الترجمة”، وأوردتم في هذا الصدد أمثلة لدول غربية نجحت في أجرأة فعل الترجمة وتفعيله لخدمة المجتمع والنهوض به؛ فهل ينطبق هذا على المغرب؟

ج : يمكن أن ينطبق هذا على المغرب في حالة واحدة: أن تكون لغة المعرفة والعلم والتعلم لدينا هي اللغة العربية. فما جدوى تعريب كتاب في مجال الطب، أو الكهرباء، أو الإلكترونيات أو غيرها إن كنت أُدَرِّس هذه المواد باللغتين الفرنسية والإنجليزية؟ من سيستفيد منها؟ بل من سيقرأها من الأساس؟

لا يمكن لمشروع ترجمي حقيقي أن يؤدي الدور الحضاري المنوط به إلا في حالة اتخاذ قرار سياسي بجعل اللغة الوطنية هي لغة العلم والمعرفة والتطور، وليست فقط لغة الممارسات الدينية، والتراسل الإداري. وقد فصلت في هذه المسألة في الحوار الذي أشرت إليه.

– باعتباركم أستاذا، ومثقفا، وقارئا نهما؛ كيف تدعون إلى القراءة وتحثون عليها؟

ج : باعتباري أستاذا، فأنا أتعامل مع القراءة يوميا، أدعو طلبتي – من خلال نصوص ومؤلفات – إلى ممارسة فعل القراءة لإنجاز تمارين معينة في مرحلة أولى، قبل أن أقترح عليهم في مرحلة ثانية ممارسة القراءة من خلال تحفيزات معينة. ومن ذلك على سبيل المثال: إذا كان بعض الطلبة قد شاهدوا فيلم شيفرة دافنشي، فأنا أدعوهم إلى قراءة رواية “دان براون” التي استند إليها الفيلم لتلمس الفرق بين التأليف الكتابي والتأليف البصري. ومن ذلك أيضا أنني إن اقترحت نصا لـ “شكسبير” أو لـ “توفيق الحكيم”، أو لـ “كامو”؛ فأنا أدعوهم إلى قراءته كاملا، أو على الأقل الاستماع إليه على منصة اليوتيوب من خلال القناة الرائعة “البرنامج الثقافي” التي تقترح مئات المسرحيات العالمية على شكل مسرحيات إذاعية ممثلة.

وعلى العموم، تبقى القراءة ممارسة يجب أن يُعَوَّد عليها النشء منذ المراحل الدراسية الأولى، دون أن ننسى أن القلب النابض لكل منزل يجب أن يكون هو “المكتبة”.. ليس بالضرورة غرفة مخصصة للكتب؛ بل قد تكون مكتبة جدارية، أو حتى مجرد رف؛ المهم أن يكون الكتاب حاضرا في البيت، ومرئيا في كل وقت وحين، وحيا بين اليدين.. بهذا سيكون جزءا من الطفل وسيتعود عليه، وسينغرس فيه حب القراءة في زمن أصبح القارئ عملة نادرة.

– فاق عدد زوار المعرض 163 ألف زائر، ماذا يمثل بالنسبة إليكم هذا الرقم؟ وهل كل زائر هو قارئ بالضرورة؟

ج : هو رقم مهم، لكنني أنظر إليه من زاوية أخرى؛ ما هي النسبة المئوية لهذا الرقم بالمقارنة مع عدد سكان المغرب؟ هو حوالي 0.43 في المائة إن اعتبرنا أن عدد سكان المغرب هو 38 مليون نسمة!!!

من ناحية أخرى أنا لا أعرف هل يحتسبون في هذا العدد من دخل إلى المعرض عدة مرات. أنا مثلا دخلت أكثر من ست مرات إلى المعرض؛ فهل سأعد زائرا واحدا أو ستة زائرين؟ ناهيك عن الشق الثاني من سؤالك: هل كل زائر هو قارئ بالضرورة.

أظن أننا لا نزال بعيدين عن الرقم المطلوب، وما دمنا لم نستثمر بعد – وبشكل حقيقي – في تكوين الذهنيات وبناء شخصية الإنسان، فلا يمكن الحديث عن نهضة ثقافية حقيقة، ولا عن مجتمع قارئ فعال.

– ما الذي أعجبكم في المعرض؟

ج : أعجبتني أمور عدة:

• رحابة فضاءات العرض؛

• وفرة الإصدارات الجديدة؛

• حضور عدد كبير من الناشرين بأنفسهم؛

• تخفيضات مهمة على مستوى أسعار الكتب؛

• ندوات رائعة، أذكر منها تلك التي جمعت “عبد الفتاح كيليطو”، و”عبد السلام بنعبد العالي”، و”سنان أنطون”، “وعيسى مخلوف”. أو اللقاء المفتوح مع “إبراهيم الكوني”، أو حفلات توقيع الكتب مع “كيليطو” نفسه، و”هناء البواب”، و”مصطفى الجوهري” وغيرهم كثير.