“حبيبي”،

ما كاد أستاذنا يبدأ الدرسَ اليوم حتّى هطل المطر.

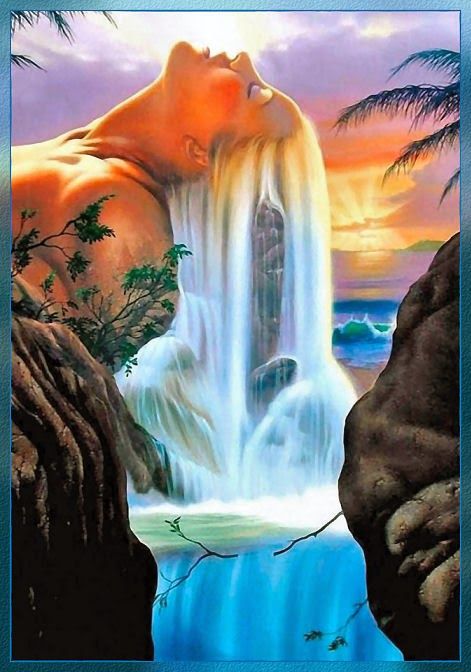

نزل المطر. في البداية، قطراتٌ قليلةٌ متفرقةٌ جادتْ بها غمائمُ بيضاءُ متباعدةٌ في صفحة السماء العريضة الناصعة الزرقة. ثُمَّ ما فتأتْ تلك الغمائم أنْ تحوَّلت إلى غيومٍ أدكنَ لوناً وأشدَّ كثافة. وما هي إلا لحظاتٌ حتّى تفجّر الرعد ولمع البرق وانهمر المطر بغزارة. وساد الكونَ ستارٌ من مطرٍ كثيفٍ بدتْ فيه الأشياء ضبابيَّةَ اللون وتداخل بعضها ببعض، وتلاشتْ جميع أصواتُ الطبيعة أمامَ زمجرة المطر الحادّة.

وأدار جميع الطلاب رؤوسَهم نحو النوافذ، يتطلَّعون إلى ساحةِ الكلِّيَّة التي غمرتها الأمطار المتسارعة، القادمة على أجنحة الريح الغربيَّة. ولم يعُد من الطلاب من يلتفتْ إلى ما يقوله الأستاذ، فتوقَّف عن الكلام، وترك منضدته الجاثمة بالقرب من السبورة، واتجه إلى باب قاعة الدرس ليشاهد المطر بشفتيْن منفرجتيْن.

ودخلتْ القاعة، في تلك اللحظة، صديقتي هيفاء، متأخرةً بضع دقائق كعادتها. هل تذكر هيفاء؟ هي التي كنتَ تقطّب جبينكَ، وتنظر إليها بشيءٍ من الاستياء كلّما دخلتْ متأخرةً وعلى عينيْها آثار النوم، فهي لا تستطيع أنْ تستيقظ في الوقت المناسب أبدًا. هذه المرَّة، دخلتِ القاعة وعيناها مُشرقتان بالفرحة، لامعتان بمعانٍ وألغاز، وعلى شفتيْها ابتسامةٌ غامضة، وهي ترمقني بنظراتٍ متواصلة. لم أفهم مغزى نظراتها. ظننته المطر.

فقد هطل المطر، بعد أنْ نسيتِ العصافير طعمه، فهجرت الخميلة. هطل المطر بعد أنْ اشتاقت إلى ريقه ذراتُ التربة الظمأى. هطل المطر، بعد أن تلهفتْ إلى وقعه وريقات الأشجار الجافّة، وبعد أن تاقتِ البراعم الذابلة إلى لمساته النديَّة. هطل المطر، بعد انحباس طويل وجفاف عريض. وكان جميع العطشى يترقَّبون قدوم ذلك الحبيب الغائب.

ولكن، ما إنْ وصلتْ هيفاء إلى منضدتي حتّى توقفتْ، وركّزتْ عليَّ نظرتها وهلةً وهي صامتة، ثُمَّ أخرجتْ، من الجيب الملاصق لصدرها، شيئاً … رسالةً، قرَّبتْها من شفتيْها المطبقتيْن هنيهةً، كما لو كانتْ تقبِّلها أو تهمس لها بسرٍّ، ثُمَّ وضعتْها على منضدتي، وواصلتْ سيرها دون أنْ تفوه بشيء.

لم أصدِّق عَيني. فوجئتُ بها على الرغم من أنّني كنتُ أنتظرها عاماً كاملاً. عرفتها بمجرَّد النظر إلى غلافها. عرفتُها قبل أن أفضّ ظرفها. وصلتُ اليوم؟ وكيف لم أتفقَّد بريد الطلبة بحثًا عنها قبل أن آتي إلى القاعة؟

لم أصدِّق عينيّ. ولم أصدِّق قلبي. ولم أَثق بظنّي. لم يداعب عقلي يوماً احتمالُ وصول هذه الرسالة. ومع ذلك، فقد كنتُ أنتظرها صباحَ مساء. وكم دعوتُ ربّي كي أكحّل عينيّ بها. ولكنّني كنتُ أُدرِك في أعماق أعماقي أنّني أطلب المستحيل. ومَن يعرفكَ حقًّا، يعرف أنَّني كنت أطلب المستحيل. وأخذتِ الريح العاصفة تشتِّتِ المطر في جميع الاتجاهات، وتقذف به على السطوح، والساحات، والأزقَّة، والنوافذ. ونظرتُ عبر الشبّاك إلى السماء الحبلى بالغيوم، الواعدة بمزيد من الغيث.

منذُ عامٍ كامل، وأنا أنفرد في غرفتي بعد عودتي إلى المنزل كلَّ مساء. وأُقفل الباب ورائي. أُخرِج تلكَ الصورة الجماعيَّة التي تتوسَّطها أنت. وأُخرج تلك الصورة التي التقطتُها لكَ دون أن تدري، وأنتَ تكتب شيئًا على السبّورة. كنتَ قليلاً ما تكتب على السبورة، فقد كنتَ تفضّل أن تبقى واقفًا طوال الحصَّة، وتقترب منّا، وتثير فضولنا بما تطرحه من قضايا علميّة، وتؤجّج فينا حبَّ النقاش، والحوار، وإبداء الرأي، والاعتراض على الرأي الآخر، وعيناك تلتقي عيوننا، تصافحها بلطف، ثُمَّ تنفذ إلى أعماقنا بشدّة، تفجِّر فيها كلَّ براكين المعرفة والحقيقة الكامنة. آه من نظراتِ عينيْك. أستاذنا الذي حلّ محلَّكَ لا يرفع عينيْه من الكتاب الذي يُملي منه، ولا يغادر كرسيّه ومنضدته إلا اليوم بعد أن أقتلعه المطر منها.

أحدّق في الصورتيْن. أراكَ أمامي. أُبحر في عينيْكَ، أطفو على الابتسامة الحيّية التي لا تفارق شفتيَكَ، أتمثّلكََ في تلك اللحظة وأنت في ديار الغربة، تجلس على أريكةٍ بالقرب من المدفأة وفي يدك كتاب، وفي عينيْك نظرة شاردة. فيُضيء نورُ المحبّة أرجاءَ روحي، وتضطرم نار الوجد في أحشائي، وأشرع في كتابة رسالةٍ إليك.

أكتب إليك الرسالة، حرفًا حرفًا، كلمةً كلمةً، عبارةً عبارةً، وأنا أخاطبكَ فيها بصوتٍ مسموعٍ، كأنّكَ تنصت إليّ وتُجيبني. وشيئًا فشيئًا أجد أنّ الكلمات، وهي تخرج من أعماقي، قد أخرجتْ معها ما كان يختزن في داخلي من همٍّ ثقيل، فحرَّرتني وجعلتني أخفّ وأرشق، وحملتني على أجنحةِ حروفها المرفرفة بعيدًا بعيدًا، وعاليًا عاليًا، مثل نسيمٍ تُحسّ برعشته دون أن تراه. وتنزلق نظراتي على الورق الأبيض الصقيل، وتتحرَّك بخفَّةٍ في الهواء مخترقةً الجدران والأسوار، فأحلّق فوق أحياء المدينة الغافية، ومنائرها الصامتة؛ أطير فوق الحقول والسهول، وعبر الصحاري والبراري؛ أمرُّ على الجداول والأنهار، وعلى المحيطات والبحار، حتّى أُلفي نفسي في نهايات المكان والزمان، وقد اقتربتُ من ذلك الألق الوضّاء، والتقتْ روحي وروحك في عناق طويل، على ورقِ الرسالة أمامي حيث تتعانق الحروف، وتلتقي الكلمات، وتتلازم العبارات.

وأكتب إليكَ، وأُقسمُ لكَ بالقدر الذي جمعنا، أُقسمُ لك بنور الصباح الذي التقينا فيه، أُقسمُ لك بعينيْك، أن حُبّي لك برئ، كما أخبرتُك حين بحتُ لك بمكنون روحي أوّل مرّة. حبّي لكَ برئٌ برئ. كان يمكنكَ أن تقرأ ذلك ببساطةٍ في بريق عينيّ عندما كنتَ تُدرّسنا. ألم ترَ ذلك في ارتعاش شفتَيَّ حين كنتَ توجه السؤال إليَّ؟ ألم ترَ ذلك في توهُّج خدَيَّ، عندما كانت نظراتك تقع عليَّ؟ إنَّ حبّي لكَ برئٌ كحُبّ أزهار عباد الشمس لضوء الشمس، كحُبّ المزمار والناي للهواء، كحبِّ الوديان للماء، كحبِّ الأرض للمطر.

وراح صوت ارتطام المطر بالأرض يطغى على كلِّ صوتٍ سواه. لم نعُد نسمع زقزقة العصافير من على أغصان أشجار ساحة الكلية وحديقتها، فقد اختفتْ تلك العصافير في أعشاشها طلباً للدفء، وراحتْ هي الأخرى تنصتُ بِرَهبةٍ إلى صوت المطر. وصَمتَ جميعُ الأساتذة في مختلف قاعات الكلِّيَّة تاركين الطبيعة تلقي درسها الرائع الذي لا يحتاج إلى وسائل إيضاح.

قلتُ لكَ في رسائلي إنّ حبّي لكَ برئٌ لا أرتجي من ورائه شيئًا. فأنا أعرف أنّي لن أستطيع عبور النهر، بل سأظلّ واقفةً على ضفة النهر الشرقية حتّى بعد غروب الشمس. ألمْ تعرف أنَّ حبّي لك برئٌ بلا أمل؟ كنتُ أعرف ذلك، فدِيني ليس دِينكَ، وإن جمعنا الوطن الواحد. وأنا أعرف أنَّكَ لن تقبلني زوجةً حتى لو كنتَ حُرّاً، وحتّى لو تخليتُ عن دِيني من أجلكَ. فأنتَ بما جُبِلتَ عليه من طبعٍ جدِّيٍّ، لا يرى في الأشياء إلا اللونيْن الأبيض والأسود، تشعر بأنَّ مَن تتخلى عن دِينها اليوم، ستتخلى عن حُبّها غدًا لسببٍ من الأسباب. وبعد ذلك كلِّه، وقبل ذلك كلِّه، وفوق ذلك كلِّه، فأنتَ رجلٌ متزوِّج، تُحبّ زوجتكَ الرائعة حتّى العبادة وتحبُّك، ولك منها طفلٌ جميل، تحبّه حبًّا لا نظير له. ولهذا كلِّه، فإنَّ حبّي لكَ برئٌ برئ، لا آمل أنْ أجني منه ثمرًا، ولا أرتجي أن أقطف منه وردًا.

قد تظنُّ أنّ ذلك نوعٌ من الغباء، ولكَ الحقّ فيما تظنّ. وقد تظنّ أنّ ذلك ضرْبٌ من اللعب بالنار، قد يضرم حرائق تأتي على كلِّ كائنٍ وعلى كلِّ شيءٍش، دون أنْ يتمكّن أحدٌ من إخمادها في الوقت المناسب، ولك الحقّ فيما تظنّ. قد تظنّ أنّ ذلك نوعٌ من الجنون الخالص. ولك الحقّ كلّ الحقِّ فيما تظن. وقد تظنّ أنّني فتاة لعوب تهوى غوايةَ الأزواج وهدم البيوت، ولكنْ ليس لك الحقّ، يا حبيبي، في ذلك. فلم يكُن لي الخيار في حبّكَ. لقد داهمني حبُّك مثل داءٍ وبيل، مثل قدرٍ غاشم، مثل صاعقةٍ ماحقةٍ تحطّ من السماء على غير موعد. ولم يكُن لي الخيار. يمكنكَ أنْ تعُدَّ زميلتي هيفاء أذكى منّي، حتّى إنْ كانت علاماتي في الامتحانات أعلى من علاماتِها بكثير، فهي أكثر واقعيةً منّي، وأقلّ رومانسيَّةً، أو قُلْ أقلّ وهمًا وأبعد نظرًا، إذ إنّها مخطوبةٌ لرجلِ أعمال أعزب ينتظر تخرجها العام القادم من الكليّة بفارغ الصبر ليُعقَد قرانهما ويعيشا بسعادة. ومَن منّا لا ينشد السعادة وهناء البال؟ ولكنْ، لم يكُن باليد حيلة.

فبينَ ارتجاف الغسق المودِّع وابتسام الصبح المشرق، وجدتني عاشقةً، متيَّمةً، مدلّهةً. لم يكُن لي في الموضوع رأي، ولم أُستشَر. وما كان لي الخيار. وجدتني، بين طرفة عين وانتباهتها، أسيرةَ حبِّك. ولجتُ السجن الأبديّ دون جرمٍ جنيتُه، تماماً كما أتيتُ إلى هذا العالم دون اختياري، وكما أغادر هذا العالم دون اختياري. حبّي لك قاربٌ صغير بلا مجداف في بحرِ المجهول، تتقاذفه رياح الحرمان وأمواج اليأس، وسينتهي به الرحيل مُحطّماً فوق صخرة الأحزان في جزيرة الوحدة.

وأفضيتُ إليكَ بمكنون روحي. ولم تفهم براءة حبّي. وكنتَ واضحاً وضوح الشمس في صيف بابل: لا تريد أن تسمع شيئاً من ذلك أبداً. وعندما رحتُ أكتب إليك لأبثّكَ ما بي، وعندما أخذتُ أنتظرك في طريق مجيئكَ وعودتكَ لمجرَّد أنْ أكحّل عينيَّ بطلعتكَ، حملتَ أسرتَكَ ورحلتَ نائياً عن مدينتنا، بعيداً عن بلادنا، هاجرتَ إلى العالم الجديد، لعِلمكَ أنّني لا أطيق ذلك ولا أقدر على السفر مثلكَ. وارتحتَ، لأنَّك حَسِبْتَ أنّكَ نفيتني حينما نفيتَ نفسك، لأنّكَ حسبتَ أنّكَ وأدْتَ حبّي في مهده، بل ظننتَ أنّكَ قتلتني واسترحت، كما فعل ديك الجن بجاريته التي أحبّها. ولم تدرِ أنّ مشاعري ظلَّتْ تنمو مثل بذرة، وأنَّ أحاسيسي بقيتْ تتفتح مثل زهرة. ولم يتبادر إلى ذهنكَ أنّني، إنْ لم أستطِع أن أتبعكَ بجسدي، سألاحقك بروحي وأَصلُ إليك برسائلي.

عندما رحلتَ بعيداً عنّا، رحلتَ بجسمك فقط. أمّا ذكراك، وأمّا روحك فقد ظلَّتْ ترفرف على كلِّ بقعة في كلِّيَّتنا، وعلى كلِّ ربعٍ من ربوع مدينتنا. وحينما أعود عصرًا إلى منزلنا، أجدها، أعني أجدكَ، هناك عند باب المنزل. وما إنْ أدلف إلى الحديقة، حتّى تطالعني أنتَ في كلِّ زهرةٍ من زهورها. أراكَ في بياض الياسمين، وفي اصفرار النرجس، وفي احمرار الأقحوان. أشمُّكَ في عبق الورد، وشذى الفُلّ، وعطر الزنابق. وأشاهد ملامحكَ في براعم الأزهار وأوراق الأشجار. وأسمعُ صوتك في خرير الجداول، وهبوب النسيم، وحفيف الأغصان. فكيف تريدني أن أنساك. بِربّك قُلْ لي: كيف؟!

وعندما كنتُ أنفرد في غرفتي بعد العشاء، مُشيَّعةً بقبلات أُمّي وكلمات تشجيعها لي على المذاكرة والدرس، يظلُّ طيفكَ معي طوال الليل، صاحيةً أم نائمة، يا فارس أحلامي الوحيد. وتضطرم في قلبي نيرانُ الوجد، وتذرو روحي عواصفُ الشوق. ولا بُدَّ لي من منفذٍ لتلك العواطف، فأخلد إلى الكتابة، منفذي الوحيد إليك. وهكذا بعثتُ بالرسالة تلو الرسالة، حتّى أدمنتُ على الكتابة، دون أن يراودني أملٌ في الحصول على جواب منك. ومع ذلك، فقد كنتُ أبحث في بريد الطلبة في الكُلِّيَّة كلَّ يوم. وحتّى هذا الصباح، كنتُ قد نظرتُ في البريد، قبل أن أتوجَّه إلى قاعة الدرس، فلم أعثر على رسالتكَ التي أتتني بها هيفاء. أَتُراني لَمْ ألمحها بحُكم خيبتي اليوميّة التي اعتدتُ عليها منذ عامٍ ونَيِّف، أم أَنّها وصلتْ بعد توجُّهي إلى قاعة الدرس؟

كان قلبي يحدّثني أنّ الإدمان على الطَّرق لا بُدَّ أن يُفضي يوماً إلى فتح الباب. وأنك لا بُدَّ أنْ تشفق عليَّ فتستجيب إلى رجائي الوحيد: أن تكتب إليّ. لا أُريد وعودًا ولا عهودًا، ولا أريد جواهرَ ولا حريرًا. كلُّ ما أستجديه كلماتٌ. كلماتٌ لا أكثر. مجرَّد كلمات تحمل شيئًا من الفرح إلى نفسي الحزينة، وتبثُّ عباراتُها سرورًا في قلبي الكئيب ( منذورٌ للحزن، يا قلبي، مكتوبٌ عليكَ الأسى، منذ أن أَعلنتْ عشتار الحداد على ديموزي في مدينة الورقاء). ألا تمنحني فرحاً بلا أمل؟ ألا تهبني سروراً بلا رجاء؟ كنتُ أسْـتَمطرُ منك محض كلماتٍ لا تتضمّن أيّ التزام، وعباراتٍ لا تشي بأيّ وعد. مجرّد إشاراتٍ إلى الكلِّيّة والدراسة، محض سؤال عن الصحَّة والحال (وكيف صحتك أنت وعائلتك؟). اُكتبْ إليّ كما تكتب لواحدٍ من زملائك وأصدقائك. ألا تكتب إلى أحدٍ منهم؟ وإلا فكيف تظنُّ أنَّني حصلتُ على عنوانكَ في الغربة؟

ولَم أفُز بأيّ جوابٍ منكَ على رسائلي. وقلتُ في نفسي لا بدّ أنَّكَ تمزّقها وترمي بها في سلّة المهملات قبل أن تفضّ أغلفتها. وقررتُ أن لا أكتب إليك، لئلا أضايقك. ففارقتْني شهيّتي، وهجرني النوم، وأَمستْ رشاقتي نحولًا. أتدري كيف تُمسي الحياة بلا حُلم؟ وقلتُ في نفسي: إنّها تضحيةٌ صغيرةٌ فقط، تتمثَّل في كبت رغبتي في الكتابة إليك. ألا يستحقُّ رضا المحبوب التضحياتِ الكبار؟ وما هذه إلا تضحيةٌ صغيرةٌ مني. وأقسمتُ بعينيْكَ أن أكسر قلمي فلا أكتب إليك. ولكنَّ سدود مقاومتي الواهية سرعان ما انهارتْ، كتلالٍ من الملح أمام طُوفان شوقي إليكَ، ورغبتي في التواصل معكَ، وإنْ مِن طرفٍ واحد. شيءٌ رائعٌ أنْ تصلكَ مكاتيبي، دون أن أحظى منكَ بجواب، لكي توقن أنَّ حبّي لكَ بلا أمل، وتدرك أنّي أعبدكَ بلا رجاء. لكي تتأكَّدَ أنَّ حبّي لك برئٌ نقيٌّ كقطرات هذا المطر، ثرٌّ غزيرٌ كانهمار هذا المطر.

ونظرتُ إلى غلاف الرسالة التي وضعتْها صديقتي هيفاء على منضدتي. إنها تحمل طوابع القُطر الذي تقيم أنتَ فيه. لا شكَّ أنَّها منك، فليس لي أحدٌ غيرك في تلك البلاد. ومع ذلك، أردتُ أن أرى اسمكَ، ليتأكَّد أملي ويتحقَّق حُلمي. وبأناملٍ ترتعش من الفرح، وبيدٍ تهتز من فرط الانفعال، فضضتُ غلاف الرسالة. كانت صفحةً واحدة. وقبل أنْ أقرأَها، نظرتُ إلى التوقيع في أسفلها لأتأكّد أنّها منكَ. ورأيت اسمكَ ساطعاً كالبدر في الدجى. عشِيتْ عيني لمرآه، ودار رأسي بالنشوة. وبلا شعورٍ مني، وبغير إرادةٍ مني، انفلتُ خارجةً مثل مُهرة جموح، والرسالة المفتوحة في يدي، اندفعتُ نحو ساحة الكلِّيَّة حيث المطر المتهاطل. وفي وسطِ الساحةِ التي تطلّ عليها شبابيك القاعات من طوابق الكلِّيِّة الثلاثة، وتحت المطر المنهمر، أخذتُ أرقص وأرقص وأرقص مغمضةَ العينيْن، ثملةً كالمجنونة.

كنت أدور راقصةً حول نفسي، وفي الوقت ذاته، كنت أدور راقصةً حول وسط الساحة، كما لو كنتُ أؤدّي رقصةَ الدراويش الذين استبدَّ بهم العشق الربّاني، وأسكرتهم خمرة الحبّ الإلهي، كما لو كنتُ كوكباً من الكواكب التي تدور حول نفسها وحول الشمس. كانت رغبتي، إنْ كانت لي رغبة في تلك اللحظة، أنْ أتحرّك، أنطلق، أحلّق، أختصر المسافات، أجتاز الحدود، لأبلغ أجواءَكَ، وأدخل رحابكَ، وأقبّل عينيْك. كنتُ أرقص على إيقاع زخّات المطر، كنت أرقص على ألحان هبّات الريح، مخترقةً الغيوم المتكاثفة، ومحترقةً مع البرق اللامع. ومن هناك، من الأعالي، أخذت الألوان تختلط في عينَيَّ، والأصوات تتعالى من الأسفل، وتلتقي بدوي الرعد، وتتداخل في رأسي، فتدفعه يمنةً ويسرة، وإلى الأعلى وإلى الأسفل، مع أنغامِ المطر. وكانت ذراعاي ممدودتيْن خافقتيْن تتمايلان مثل جناحي يمامة مهاجرة. أمّا قدماي فقد كانتا تدبكان بقوَّة على إيقاع الرعد. كنتُ كالحالمة، كالثملة، كالمجنونة، ولكنّه جنونٌ حلو.

لا أعرف، بالضبط، كم مرّ من الوقت وأنا على تلك الحال. ولكنَّني انتبهت أخيراً على دويٍّ غطّى على كلِّ صوت. لقد خفّتْ حدَّة المطر أو توقَّف، فتوقفتُ عن الرقص. وعلا تصفيقٌ حادٌّ أطلقه الطلاب. فقد سَرَتْ عدوى ذلك الجنون إليهم، كانوا قد تركوا قاعاتهم، وتجمهروا في أطراف الساحة، يشاهدون تلك الزميلة التي جُنّتْ، فراحت ترقص كالمتوحشة تحت المطر، وقد تبعثرتْ خصلاتُ شعرها الطويل المخضلّة بالغيث، فتناثرت على وجهها وكتفيها بلا نظام، والتصق فستانها الحريريّ المبتلّ على جسدها التصاقاً شديداً حتى غدا جزءً منه، فأبان عن تضاريسه من أعلاه إلى أسفله، وبرزت مفاتنه.

وذُهِلتُ لِما فعلتُ. دهشتُ لحالتي، كمن صحا من غيبوبته. ووجدتني انفلتُ هاربةً بسرعةٍ من الساحة، وسط تصفيق الطلاب، وصفيرهم، وصيحاتهم. وذهبتُ إلى جنينةِ الكلِّيَّة حيث استوقفتُكَ ذات يوم، متحدثةً إليكً، سائلةً عن أمرٍ لم أفهمه، أو زاعمةً أنَّني لم أفهمه. وانتبذتُ ركنًا في خميلةٍ من خمائل الحديقة، واختبأت فيه، اختليتُ بنفسي، لا لأجفِّفَ ملابسي، وإنَّما لأقرأً رسالتكَ التي لم أقرأها، والتي ما زلتُ ممسكة بها بيدي. كانت رسالتكَ الوحيدةَ التي شاركتني الرقصة. حدّقتُ فيها، بيدَ أني لم أستطْع قراءتها، ولا سطراً واحداً منها، ولا كلمةً مفردةً فيها، فقد أتى عليها المطر، وسال حبرها، واختلطتْ حروفها. لقد غسلها المطرُ غسلاً، يا حبيبي، ولم يمسح الدموعَ من عينَيَّ. “

مُحبَّتك: نجلاء

د. علي القاسمي