د. محمد فخر الدين يفتح باب “العلم والحياة” مع باحثين وأكاديميين (لقاء اليوم مع الدكتور مصطفى يعلى*)

*مسرور بلقائكم قراءنا الكرام، في هذه الحلقة من حلقات العلم و الحياة، غوص في تجربة أساتذة جامعيين وتربويين، هذه الحلقات التي هدفها المساهمة في اضاءة مسار وتجربة أساتذتنا الفضلاء، الذين أبلوا البلاء الحسن في تكوين الناشئة في مختلف المجالات، و تعليمهم أن العلم والمعرفة لا ينفصلان عن الحياة، ومسرور بلقاء د مصطفى يعلى، المتخصص في الادب الشعبي، و الذي له اسهامات و مؤلفات في هذا المجال، على امتداد أكثر من أربعين سنة من التدريس الجامعي … فمرحبا بكم أستاذنا الفاضل:

1 ـ كلمة أولى .. تقديم أو كلمة حسب رغبة الضيف

• يسرني أن ألتقي مع باحث جاد مثلك، دكتور محمد فخر الدين، لاسيما وأنك تساهم بجهدك الدؤوب، من أجل بعث بعض الأمل في انبعاث الدراسة الأدبية الشعبية جمعا وبحثا، إن على المستوى الأكاديمي، وإن على مستوى الدراسة النقدية الحرة.

2 ـ مشكور جدا أستاذنا الفاضل على قبول الدعوة، أنت متخصص في الأدب الشعبي، فماذا لو أخبرتنا عن سر هذا الشغف الأكاديمي بهذا التخصص، وما حققته فيه من نتائج.

• العفو، فهذا واجب ثقافي مشترك. وعن شغفي بالأدب الشعبي، أقول إن بذوره تعود إلى مرحلة الطفولة. إن ولادتي في فضاء محلي شعبي عتيق، هو حي النيارين في مدينة القصر الكبير، بثقافة مجموعته الشعبية وأعرافها وتقاليدها، كان لها الفضل في تشبعي بطابعه الإثنوغرافي، ومنه المتخيل الشعبي، خصوصا مع نبض الحياة بالبيت والدرب، وما كان متداولا فيهما من أضرب الحكي الشعبي، الممتع المفيد. ولست أنسى حتى الآن سحر الاستماع إلى الحكايات الشعبية المدهشة، من أفواه نسوة عجائز ومتوسطات العمر. وقد تسدد هذا الإشباع فيما بعد، بحضور (الحلقة) في ساحة عامة، مطلع خمسينيات القرن العشرين، كثر فيها رواة الحكايات والسير الشعبية، مفضلا الاستماع إلى راو كان بارعا في رواية وتشخيص الحكايات العجيبة، والتحليق في عالمها الخيالي، وأذكر حتى الآن أنه كان يدعى الشيخ أحمد، وكان يستعين بأنغام (الكنبري).

وإذا كان تجلى هذا الانصهار في المجتمع المحلي، والتشبع بمتخيله الشعبي، أول ما ظهر ظهر في كتاباتي القصصية، كما تدل مجموعاتي الأولى “أنياب طويلة في وجه المدينة” و”دائرة الكسوف” و”لحظة الصفر”؛ فإن رجحان الاحتفاء بهوية المجتمع المحلي وسرده الشعبي، قد هيمن على تفكيري عند تسجيل موضوع بحثي لنيل دبلوم الدراسات العليا، أواخر سبعينيات القرن الماضي، تحت عنوان (ظاهرة المحلية في الفن القصصي بالمغرب من أوائل الأربعينيات إلى نهاية الستينيات)، سبرت فيه تمثل السرد المغربي، قصة قصيرة ورواية، لنكهة الفضاءات المحلية المحببة، وخصوصياتها الشعبية الأصيلة، ووجدان شخصياتها النمطية، وهو ما كوَّن عتاقة مجتمع شعبي منغلق عريق، ذي أعراف وتقاليد وثقافة مخصوصة، مما اغتنى به ذلك السرد، فتفنن في رسم صوره إبان الفترة المدروسة، في مدن مغربية عريقة، هي فاس وتطوان وأصيلا وسلا، كما لدى عبد الكريم غلاب وأحمد بناني وعبد الرحمن الفاسي، وأحمد عبد السلام البقالي ومحمد الخضر الريسوني ومحمد بن أحمد اشماعو.

وحين أزفت لحظة اختيار موضوع صالح للبحث، على مستوى دكتوراه الدولة، وجدت نفسي منساقا إلى إنجاز أطروحة عن القصص الشعبي بالمغرب، من وجهة نظر مورفولوجية، لهدفين اثنين:

أولهما: إثارة الانتباه إلى ضرورة جمع وتصنيف وأرشفة ذخيرة ثمينة من موروثنا السردي، على المستوى الأكاديمي والدراسة النقدية، حفظا له من الضياع، بعد أن حافظت عليه في الماضي الشرائح الاجتماعية من متلقين ورواة قصصنا الشعبي، بالتداول من جيل إلى جيل.

وثانيهما: محاولة إثبات انتماء قصصنا الشعبي الموروث إلينا حقا، رغم عالميته وتشابهه مع أمثاله لدى مختلف الأمم والشعوب، فقد تكيف مع بيئتنا المحلية، واكتسب مواصفات شخصيتنا المغربية. وقد ساعد على تحقيق هذا الهدف، التحليل الموروفولوجي بوحداته الوظيفية، التي حصرها فلاديمير بروب في إحدى وثلاثين وحدة.

لكن ما سبق لم يشف الغليل، لجدة الموضوع، واحتياجه كأي موضوع نادر بكر، إلى مزيد من الجهود من لدن الباحثين، لذلك تابعت محاولاتي في التعريف بقصصنا الشعبي، وبقيمته الفنية، وجماليات بلاغته، ووظائفه المتعددة؛ وفق ما يظهر في كتبي الموالية (امتداد الحكاية الشعبية، القصص الشعبي: قضايا وإشكالات، السرد ذاكرة، نحو تأصيل الدراسة الأدبية الشعبية بالمغرب).

على أنه بسبب حماسي لتكريس الوعي بالقيمة الاعتبارية للأب الشعبي عامة، وقصصه خاصة، عمدت في كتاب جديد لي، سيصدر ضمن (سلسة الثقافة الشعبية) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، تحت عنوان (سحر الموروث السردي: افتتان، واستلهام، وتمثل للعجيب)؛ إلى إبراز الكثير مما للقصص الشعبي من قيم فنية، يمكن استيحاؤها وتوظيفها، والاستفادة منها، في الإبداع الرسمي رواية وقصة قصيرة، وهو ما قمت بتشريحه من خلال روايات كل من باولو كويلهو، ونجيب محفوظ، ، ويوسف أبو رية، ومحمد أنقار، وقصص خيري عبد الجواد ومبارك ربيع وأحمد بوزفور وبشير القمري ومحمد الشايب.

3 ـ في علاقة بالسؤال الأول، ماذا عن تجربتك العلمية والأكاديمية ـ المسار العلمي والمهني ـ و ما تريد أن تضيئ به هذه الحلقة من العلم والحياة ..

• بعد أن حصلت على الإجازة في الأدب، من كلية الآداب بفاس، سنة 1968، عينت أستاذا للغة العربية بالسلك الثاني الثانوي في مدينة القنيطرة، حيث انغمست في تدريس النحو والإنشاء والتربية الوطنية والأدب والفكر الإسلامي والنصوص العلمية، وكلها مواد كانت من نصيب أستاذ اللغة العربية حينئذ، مما مكنني من تعميق تكويني وإغناء دربتي على المواجهة التربوية، والقدرة على الارتجال اللغوي، وكذا ربط علاقات إنسانية مع تلاميذي، الذين صار عدد منهم أصدقاء لي، ومعظمهم قد تقاعدوا الآن. وهنا أفضل أن أشير إلى أن العملية التعليمية تحتاج إلى الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلى العلاقة الإنسانية بين الأستاذ وتلاميذه. وفي هذه المرحلة، سعدت ببعض زملاء العمل بالثانوية، فتمتنت علاقة الصداقة بالراحل د. محمد أنقار ود. محمد السولامي وذ. محمد دامون، وأمثالهم بالمؤسسة.

وبعد تسع سنوات من العمل في الثانوي، التحقت أستاذا مكوِّنا بالمركز التربوي الجهوي، سنة 1977، في نفس المدينة. فأسندت إلي مادة الأدب العباسي شعره ونثره. وهنا أيضا ربطتني ببعض طلبتي علاقة صداقة مستمرة إلى الآن، سيما وأن بعضهم ممن سبق لهم العمل بالابتدائي، كانوا في مثل عمري أو أكثر. وكما في التعليم الثانوي، كان العمل بالمركز التربوي الجهوي حافلا بالاستفادة العلمية المشتركة، وفي مناخ تربوي ملائم قل مثله حاليا.

وكم كان يسعدني آنئذ، كون تلاميذي في الثانوي، وطلبتي في المركز التربوي، كانوا يجمعون بين المستوى المعرفي الجيد، والأخلاق الإنسانية الرفيعة، التي كانت تثلج الصدر كما يقولون. وهو ما لمسته أيضا، من حسن الحظ، لدى طلبتي بكلية الآداب في الرباط، حيث كنت في مطلع الثمانينات أضطلع في نفس الوقت، بتدريس الثقافة العامة في كلية الآداب بالرباط، بدعوة من رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها آنذاك، الراحل د. أحمد الإدريسي.

لهذا فإنني أعتبر العمل بالثانوي فترة معينة، تجربة أساسية بالنسبة لتكوين الأستاذ الجامعي. وشخصيا كنت سواء في التدريس بالثانوي، أم في العمل بالمركز التربوي الجهوي، أهيئ نفسي للالتحاق بالعمل في الجامعة، سندي في هذا إدمان القراءة والثقة بالنفس. ولما تبلورت الفكرة لدي جيدا، لاسيما بعد أن سمح عميد كلية الآداب في الرباط، المرحوم د. عزيز الحبابي، بفتح شهادة استكمال الدروس، في تخصص الأدب الحديث، بادرت إلى تسجيلي في هذا التخصص، متفائلا بأستاذيه السوريين، المرحومين دة. عزيزة مريدن ود. نذير العظمة. وبالحصول على هذه الشهادة سنة 1975، انفتح أمامي أفق العمل بالجامعة، إذ كانت هذه الشهادة بمثابة جواز مرور لإنجاز دبلوم الدراسات العليا، وكان يومها يوازي دكتوراه السلك الثالث، ويسمح بالالتحاق بالعمل الجامعي مباشرة. غير أن مهمة الحصول على الأستاذ المشرف آنئذ كانت حلما قلما يتحقق، وقد عرضت الأمر على أستاذي الشاعر والباحث السوري د. نذير العظمة، ألف رحمة على روحه، فتعامل معي بكثير من النبل، حيث وعدني إذا جُددت إعارته في المغرب، سوف يحتضن بحثي بكل فرح، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي النفس، فغادر المغرب سنة 1976، دون أن يورطني في تسجيل رسالتي الجامعية من غير أستاذ مشرف. لكن الحظ لم يتخل عني، إذ سجلت موضوعي بكلية آداب فاس، تحت إشراف الصديق د. إبراهيم السولامي أطال الله عمره.

وحين حصلت على دبلوم الدراسات العليا سنة 1984، وأنا لا أزال أستاذا بالمركز التربوي الجهوي، عرض علي د. إبراهيم السولامي الانتقال إلى كلية آداب المحمدية، حيث عين هو عميدا لها. وفعلا شرعت أنا ومجموعة من الأصدقاء والزملاء، في تأسيس العمل الأكاديمي بالكلية الفتية في المحمدية، إلى أن مرت خمس سنوات من العمل الجاد، وكان فرع كلية الآداب، التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، قد تأسس بالقنيطرة، فعملت سنة 1989على الانتقال إليه، لاسيما بعد أن غادر د. إبراهيم السولامي العمادة، وعُينَتْ عميدة جديدة بكلية آداب المحمدية، ولا أنسى أن من ساعدني كثيرا في عملية الانتقال هو الرجل الطيب، عميد كلية الآداب بالقنيطرة، المرحوم د. العربي مزين.

وفي هذه الكلية، وخلال إحدى وعشرين سنة، تمكنت من تحقيق كثير من الفاعلية الثقافية، حيث أمكنني تحضير دكتوراه الدولة بآداب الرباط، ومناقشتها سنة 1993، تحت إشراف الشاعر والأستاذ الباحث د. محمد السرغيني، جدد الله صحته وأطال عمره. وبالطبع لم يكن موضوع الأطروحة سوى الموضوع الذي يسكنني، أقصد القصص الشعبي، فكان عنوانها (القصص الشعبي بالمغرب: دراسة مورفولوجية)، على اعتبار أن أصلح موضوعات البحث، هي المألوفة لدى الباحث، ويرتبط بها فكريا ونفسيا.

وإلى جانب المحاضرات في الأقسام والمدرجات، والعضوية في لجن مناقشة الأطاريح في عدد من الكليات، انخرطت مع مجموعة من الأصدقاء الكتاب، أمثال الأساتذة المرحوم ذ. بشير القمري و د. عبد الله بن عتو ود. أحمد حافظ ود. محمد احميدة و دة. فاطمة كدو، وغيرهم من الأساتذة المهتمين، في وضع مشاريع لتفعيل الأنشطة الثقافية الموازية بالكلية، لصالح طلبة الكلية، إن في شعبة اللغة العربية وآدابها، وإن في مجموعة البحث في الأشكال الأدبية (أرخبيل) بالكلية، التي شرفني الأصدقاء برئاستها. وبذلك، أمكن لطلبتنا اللقاء بأسماء أدبية وازنة، أمثال عبد الكريم غلاب وعبد الله شقرون وربيع مبارك وعبد الرحمن مجيد الربيعي، وغيرهم.

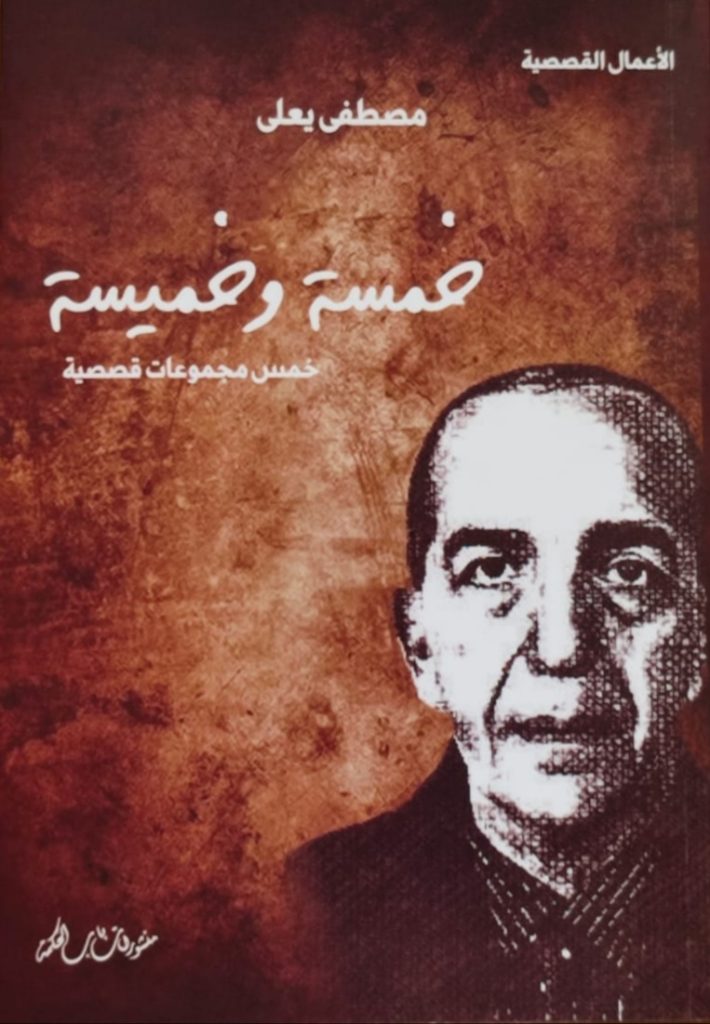

وفي هذا المنحى أيضا، تم تنظيم عدد مهم من الندوات، إلى جانب اللقاءات الخاصة بإصدارات الزملاء. وقد حظيت من أصدقائي في الشعبة وفي مجموعة (أرخبيل)، بتنظيم جلسات نوقشت فيها قصصي ودراساتي، كان من ثمراتها صدور كتاب (أعشاب المستنقع: أبحاث في التجربة القصصية لمصطفى يعلى) بتنسيق د. أحمد حافظ، وكتاب (في شعرية القصة القصيرة)، بتنسيق د. عبد الله بن عتو، محتويا على الأعمال المهداة إلي، في اليوم الدراسي التكريمي بمناسبة إحالتي على المعاش سنة 2010، بعد تجربة تربوية وبحثية ومعرفية طويلة، امتدت اثنين وأربعين عاما (1968 ـ 2010).

وخلال ذلك، نشطت خارج الكلية، برئاسة فرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة مرتين، كما كنت من بين المؤسسين لمجلة (مجرة)، إلى جانب بشير القمري ومحمد الكغاط ومحمد زفزاف وسعيد سوسان وأحمد واحمان، قبل أن تلتحق بهيئة تحريرها أسماء أخرى. وتدعوني فضيلة الإنصاف إلى التذكير بأن المرحوم محمد البوكيلي، صاحب دار البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع بالقنيطرة، هو من ساعد على خلق هذا المنبر المتميز، باحتضانه ودعمه بغير قليل من الصبر والتضحية. ويعلم المواكبون للحركة الثقافية في السنوات الأخيرة، أي بصمات تركتها هذه المجلة، وتحديدا عبر ملفاتها الأدبية الضافية. وبمناسبة الحديث عن مجلة مجرة، أشير إلى أنني صرت كذلك، عضوا في الهيئة الاستشارية أو العلمية، لكثير من المجلات المغربية والعربية، لا يتسع المجال لذكرها جميعا.

وأيضا شاركت في كثير من الندوات بالمغرب، وفي معظم الأقطار العربية، ما عدا الخليج. وطبعا إن أكثر تلك الندوات والملتقيات، كانت حول موضوع ذي علاقة بالثقافة الشعبية. لكنني لم أتوقف عن الكتابة والنشر، فأصدرت مجموعة من الكتب في الأدب الشعبي والبيبليوغرافية والإبداع القصصي.

وإذا كان هناك من دروس، يمكن استحصالها من هذه الرحلة العلمية الطويلة، فلن تكون سوى ضرورة إدمان القراءة، والإخلاص للطموح المشروع، والاستغراق في المناخ الثقافي، والترفع عن السفاسف والترهات.

4 ـ ماذا عن المؤلفات أو المساهمات العلمية؟.

• كما ذكرت في الإجابة الآنفة، لقد زاوجت خلال رحلتي التربوية والأكاديمية بين المحاضرات والتأطير والأنشطة الموازية في الكلية، والعمل الثقافي خارجها. وقد اهتممت في توجهي الثقافي بالدراسة الأدبية المعاصرة، والبحث البيبليوغرافي، والقصص الشعبي، إلى جانب الإبداع القصصي. وهكذا تمكنت من إصدار عدد من الدراسات، هي:

امتداد الحكاية الشعبية، ضمن سلسلة (موسوعة شراع الشعبية)، ع. 3، طنجة، سبتمبر ـ اكتوبر ـ نوفمبر ـ دجنبر 1999.

القصص الشعبي في المغرب ـ دراسة مورفولوجية. المدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 2001.

السرد المغربي ـ بيبليوغرافية متخصصة. المدارس للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة المغربية، الدار البيضاء، 2001.

القصص الشعبي: قضايا وإشكالات، بدعم من وزارة الثقافة المغربية، دار البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة، 2007.

السرد ذاكرة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2009.

ظاهرة المحلية في السرد المغربي: حفر عن خصوصيات المجتمع المحلي في نصوص القصاصين المغاربة الرواد، سل. الأربعة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2011.

نحو تأصيل الدراسة الأدبية الشعبية بالمغرب، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 2012.

وهناك كتاب سيصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة (الثقافة الشعبية)، كما سبقت الإشارة، موسوم بعنوان (سحر الموروث السردي: افتتان، واستلهام، وتمثل للعجيب)

5 ـ التصور للمادة المدرسة أو مادة التخصص في علاقتها بالحياة.

• عن عملي في الثانوي، يمكن القول إنني رغم التزود بالمعارف، المترتب على الاطلاع والتحضير والتدريس والمناقشة، في السلكين الأول والثاني، إلا أنني كنت أرى الأمر فوق طاقة أستاذ اللغة العربية، خصوصا بالنسبة للمواد الخارجة عن تخصصه، مثل التربية الوطنية والتربية الإسلامية والفكر الإسلامي، إلا أن ما هون الأمر علي، كون التلاميذ كانوا في المستوى معرفيا وأخلاقيا، ويمتلئون استجابة وإقبالا على الدروس. الأمر الذي كان يبث في النفس كثيرا من الحماس، ويهون المتاعب، ويغري بالمساهمة المتواضعة في إعداد الأجيال الناشئة. ولا غرو، فقد كنا قريبي العهد بالاستقلال أواخر الستينات، والكل يتطلع إلى مغرب أجمل وأغنى وأكثرا تقدما.

أما في المركز التربوي الجهوي، فقد وقف هدف محدد وراء الاجتهاد في إنجاح العملية التربوية، يتعلق بتخريج أفواج من أساتذة السلك الأول، لا تنقصهم الكفاءة التربوية ولا الرصيد المعرفي، لأنه كان معولا عليهم في الاضطلاع بتطوير الوضع التعليمي ببلادنا، خصوصا مع التوجه الرسمي للمغربة، بعد رحيل البعثة التربوية المصرية. في حين وضعت نصب عيني، منذ الأيام الأولى من عملي في الجامعة، عدم اكتفائي بتلقين المواد التي كنت أدرسها، بل بمحاولة بناء الإنسان في طلبتي، ودفعهم إلى التسلح بفضيلة التفكير النقدي، واجتراح المبادرات الجدلية من خلال النقاش. ومن حسن حظي كذلك، أن تخرجت أفواج من طلبتي في الماستر والدكتوراه، في غاية الوعي بطبيعة الحياة، والاغتناء الفكري، منهم من يشتغل حاليا بالجامعة، ومنهم من يكتبون ويؤلفون ويساهمون في اللقاءات والمؤتمرات الثقافية، ويداومون على نشر أبحاثهم القيمة في المجلات المحكمة.

6 ـ علاقة المادة المدرسة / المؤسسة الجامعية وانفتاحها على محيطها.

• كنت في كلية آداب المحمدية الفتية، قد تكلفت إلى جانب تدريس الأدب العباسي شعره ونثره، بتدريس مادة تعتبر أساسية لكل الشعَب بالكلية، أعني مادة منهجية البحث) الغائبة عن المقررات الجامعية حينها. ولما انتقلت إلى كلية آداب القنيطرة، سعيت لتقرير تدريسها لطلبة الشعبة، رغم اعتراض بعض الزملاء، الذين فاتهم تقدير المادة والاقتناع بضرورتها لطلبتنا، ولم يلفت نظرهم مدى تخبط الطلبة في إنجاز بحوثهم، بسبب غياب هذه المادة عن المقررات الجامعية. بينما كنت شخصيا أود لو تم تعميم تدريسها في كل شعب جامعاتنا، لفاعليتها في تنظيم البحث العلمي. وبالفعل أقبل عليها طلبتي بكثير من الجد والاستفادة، على اعتبار أنها مادة، هدفها تدريب الطلبة على البحث العلمي، وتمكينهم من الشروط الأكاديمية لإنجاز الرسائل والأطروحات الجامعية، من ناحية، وتهييئهم لمواجهة الحياة بفكر منتظم ناجع، من ناحية ثانية.

وإذا جئت إلى المادة الأساس، التي تدخل في صميم تخصصي، أقصد الأدب الشعبي، فيكفي أنني حين انتقلت إلى كلية آداب القنيطرة، لم يكن هناك أي وجود لهذه المادة بالمقررات المعتمدة في شعبة اللغة العربية وآدابها، فوضعت بالكلية ـ دون فخرـ البذرة الأولى لمادة عنوانها الواسع (الأدب الشعبي). وقد أسعدني جدا في هذا السياق، أن تلك البذرة قد أعطت بعض أكلها، حيث أصبح موضوع الأدب الشعبي فيما بعد، يروج بشكل مرض حاليا بهذه الكلية. وما يمكن ذكره بالنسبة لربط هذه المادة بمحيطها، كون كثير من بحوث الإجازة والماستر وعدد من بحوث الدكتوراه، قد سجلت ميدانيا متونا حكائية وأمثالا شعبية، من بيئات محلية في مدينة القنيطرة، وضواحيها والمدن الصغيرة القريبة منها، الأمر الذي يساعد على الحفاظ ما أمكن، على التراث الشعبي لمنطقة الغرب، من الضياع.

وخلافا لذلك، ونظرا لموقع جامعة ابن طفيل في الغابة، بعيدا عن وسط المدينة، كما هو الأمر بالنسبة لأكثر الجامعات المغربية، فإن ارتباطها بمحيطها جد شاحب، وخاصة بالنسبة لشعبة اللغة العربية وآدابها، إذ لا يوجد لها، فيما يتعلق بالندوات والمؤتمرات العلمية واللقاءات الثقافية، التي عادة ما تتقوقع داخل أسوار الكليات، أي وجود أو أثر إشعاعي داخل المدينة.

7 ـ بعض العوائق الأكاديمية المرغوب ذكرها.

أول ما يتبادر إلى الذهن بالنسبة للعوائق الأكاديمية، في كليات الآداب، التي خبرت بعض مشاكلها خلال عملي ببعضها، عدم انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء، من لدن زملائهم الأساتذة، في حين أنهم بسبب معايشتهم لزملائهم، هم الأعرف بالكفاءات القادرة على تحمل المهمات الأكاديمية. تضاف إلى هذا سلبية أخرى، تتعلق بعدم تطبيق الديموقراطية، لهذا السبب أو ذاك، تجاه المرشحين لمباريات الالتحاق بالعمل الجامعي، مما يحول دون اختيار الأساتذة الأكفاء، ويحرم من هم أكثر تكوينا وكفاءة للمساهمة في العملية التعليمية والبحثية والتأطيرية في الجامعة، على أحسن وجه. وأيضا هناك غياب لإعادة تكوين نسبي للأساتذة الباحثين، عندما يحدث أي تغيير في استراتيجية الأهداف الجامعية، كما وقع في إصلاح 1997، وما رافقه من بلبلة واضطراب في تدريس المواد الجديدة. علاوة على كل ذلك، لابد من الإشارة إلى ظاهرة اكتفاء بعض الأساتذة الباحثين بالتلقين، وبالإملاء في أسوأ الحالات، دون أي مساهمة في الإشعاع العلمي داخل الكلية أحرى خارجها.

كلمة ختامية / حرة

• لا يفوتني أن أنوه بكرم استضافتي هنا، متمنيا لك ولأمثالك من الكفاءات كل توفيق حيثما وجدتم.