كتب: د/ ميلود بن الحسن العضراوي

كنت منذ مدة أفكر في كيفية لإعادة الربط بيني وبين الاصدقاء على الصفحة، بعد أن استرجعت جزءا من عافيتي وإن كنت غير قادر على تحمل ضغوط الكتابة ومؤثراتها النفسية والصحية، فآثرت أن افتتح هذه العودة على الرغم من كثرة الانجذابات والمواضيع الحساسة التي تدعوني للكتابة، بهذا المقال الذي افرده لذكرى رحيل رجل عزيز على قلبي، أنه استاذي وصديقي واخي عبد الرحمان الفائز رحمه الله متطرقا في عجالة لروايته اليتيمة”النادل والأوراق”.

التقينا أول مرة في منتصف سبعينات القرن الماضي، وكان مكان اللقاء هو القسم بثانوية الحسن الثاني بآسفي، أستاذ السلك الثاني وطالب في السلك الثاني بالثانوية، الأول خريج جامعة محمد الخامس، شاب مفتون بثقافة جامعية ومحمل بشجون وأحلام وقضايا ومؤثرات مختلفة، نتيجة المرحلة الطلابية التي قضاها في الرباط وملابسات حقبة سياسية وثقافية متميزة، والثاني طالب متفتح الميول متشبع بالقراءة ومحمل بثقافة إنسانية كبرى، تطرح أسئلة فوق حجم عقله وسنه وتثير الاعجاب، حالة زاوجت لديه بين الحلم الرومنسي وقضايا العدالة وانبهار الفكر، وكل همه أن يصل أدراج الجامعة بالرباط وينهي دراساته العليا، وكانت الجامعة حينها هي الرباط، لكونها مدينة العلم والانوار والمدينة الوحيدة بالمغرب التي توجد فيها الجامعة، تشد اليها الرحال وتقطع نحوها المسافات من شتى المناطق والمدن في المغرب.

كنا رعيلا من الطلبة الذين كرروا السنة غصبا، محصلين على معدلات سنوية مثيرة للدهشة والاستغراب، ومع ذلك لم نتمكن من عبور السنة الموالية في السلك الثاني، لقد كان المبرر هو السنة البيضاء، بسبب الانقطاع المستمر للدروس، جراء الإضرابات التي عمت المغرب في تلك الفترة (1973) وذهب ضحيتها الكثير منا بين مطرود ومسجون ومختفي.

أكيد أننا لم نكن مظلومين حينها، لأسباب لا نعرف عنها الكثير، أسباب كان جوهرها سياسي وموضوعها نحن، ضحايا القضايا الكبرى في صراع السياسة والسلطة، تم استخدامنا دروعا سياسية لتحقيق أهداف ما، كنا نجهل عنها الكثير. اندفاعنا الشبابي وتشربنا لثقافة الأنوار وانبهارنا بالديمقراطية الغربية وتسلط الخطاب السياسي على عقولنا، صور لنا كل ذلك الهراء على شكل مثل كبرى أو حلم يمكن أن يتحقق بلمسة سحرية غريبة. الواقع المصطنع المكيف على أمزجة السياسيين آنذاك، أعمانا عن حقائق كبرى ساطعة وجلية لم تكن على قدر كاف من الوضوح بالنسبة لنا، وأولها مستقبلنا الدراسي، السبيل الوحيد لتغيير وضعنا الأسري المزرى، فقد كان أكثرنا ينحدر من أسر فقيرة.

لقد كان بديهيا أن يقع هناك صدام معنوي بين أستاذ اللغة العربية الجديد وبيننا، صدام ثقافي أو بالأحرى أيديولوجي بين شبيبة مسيسة وشبه مثقفة واستاذ مثقف معتدل المواقف والآراء وموضوعي، غير متحامل أو رافض، يرى ما لا نراه ويعرف عن ذلك الكثير مما لا نعرف وكان عليه أن يجابه ثلة من الشباب الطالب في مرحلة “عنفوان الوعي” متلبسة بحمولة إيديولوجية كانت فوق مستوى عقلها وحجم تجربتها الحياتية وعمرها الغض، هؤلاء بالكاد تجاوزوا مرحلة الصبا وتحميم الشوارب، ومع ذلك كانت قدراتهم الذهنية تفوق سنهم بكثير، يحملون فوق طاقتهم ما لا يستطيعون.

وهنا برزت عبقرية الأستاذ عبد الرحمان الفائز الذي لم يكن ينتظر فوجا من التلاميذ على قدر من الاستكانة والهدوء مكتفيا بالتلقين والتلقي، بل كان أمامه شباب يثير أسئلة مشاغبة وينضح بالمواهب والمتميزين، بعضهم يتطلع إلى أبعد من ذلك بكثير. لقد كانت حواراتنا مشتعلة ونقاشنا ملتهب وحمولتنا الثقافية تصوغ لغة تلقائية سليمة تضع المستمع في قلب الاشكال الثقافي وتربك قدرته على الرد، مثقفون قبل الأوان في جسوم صغيرة، وهو إشكال خطير بالنسبة للأستاذ إذا لم يكن على ثقة من نفسه. فكان دوره كبيرا في تلطيف الأجواء والتخفيف من شكيمة العنفوان واستحضار الجدية والتركيز. لا أنسى أن النقاش الحاد أثار عجب واستغراب لجنة الكفاءة التي كانت تجيز الاستاذ عبد الرحمان الفائز وكان من آثار ذلك ثناء اعضاء اللجنة عليه وعلى ثلامذته النجباء.

ومن ثمة كان طبيعيا ان تنشأ علاقة التقارب العميق بيني وبين استاذي الذي لم يرضى يوما ان يتعامل معي بفارق ما بين الأستاذ وتلميذه، إلا ما هو في حيز الاحترام الواجب المتبادل بيننا، تقارب ذكرني بصديق وأخ عزيز علي كان بيته بحي المستشفى بآسفي، مزارا لنا ومحطة لقاء بيننا، إنه الأخ مصطفى محسن وشقيقه العزيز عبد الله محسن، فقد كان وجود عبد الرحمان الفائز في حياتي عوضا كبيرا لفقدي تلك العلاقة الأسرية التي كانت تجمعني بالأستاذ والاخ مصطفى محسن الذي غادر بأسرته مدينة آسفي نحو مكان عمله ومستقره بالرباط.

ذهبت العلاقة التي جمعتني بالمرحوم عبد الرحمان الفائز إلى درجة التآخي بيني وبين شققه المرحوم محمد الفائز الذي كان من جيلي، وكان بيته بحي المستشفى بآسفي مكانا للقائنا المتواصل حيث تشتعل نقاشاتنا الحادة التي غالبا ما تنتهي بالتوافق والتساكن، وتوطدت العلاقة بيننا ولم تنفصم الا بعد رحيلي عن مدينة آسفي نحو الدار البيضاء.

مرت السنوات سريعا وتراكمت التجارب ودرجت بنا الحياة سبلا كثيرة وممرات، واستكملت دراستي العليا وواصلت حلم الكتابة والبحث ثم حصلت على عضويتي في اتحاد كتاب المغرب وانتشر الاسم على مستوى واسع وصدرت لي كتابات منشورة كان سي عبد الرحمان أول من يتابعها على صفحات الجرائد الوطنية والمجلات، وصدرت أيضا بعض الكتب والدراسات وتحققت الرؤيا ونبوءة الأستاذ في تلميذه النابغة، إذ كانت تحفيزاته لي تزكية وتشجيعا.

من أفضال المرحوم علي أنه فتح عيني على عوالم مغايرة في الثقافة والانتماء وألهمني صواب الاختيار، ثم أنه كان حافزا كبيرا لتخليصي من قوقعة الفرنكوفونية نحو اللغة العربية التي لم أكن لامعا فيها بما يكفي لا بنحوها ولا بأصولها ومنطقها. كنت مستاهما بالأدب والثقافة الفرنسية وملما بمراحل تطورها مرحلة مرحلة ومدرسة مدرسة وكتابة الشعر متأثرا بكبار شعرائها لإمارتين ورامبو وفرلين وبول إلوار وجاك بريل وغيرهم، لم يوصد المرحوم هذا الباب الذي كان يروقه كثيرا ويعجب أيما إعجاب بنصوصي الأدبية بلغة حون بول سارتر وميشيل فوكو التي ما زلت احتفظ ببعضها حتى الآن ولكن فتح أمامي عالم الأدب العربي قديمه وحديثه، فنهلت من العقد الفريد وكتاب الأغاني ولسان العرب ومروج الذهب ومدارس الادب العربي المعاصرة، قبل أن تتشكل أمامي خرائط ثقافة أخرى وممرات علمية مختلفة.

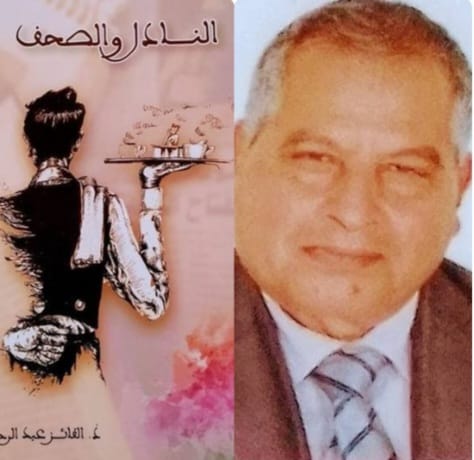

كنت كلما التقيته رحمه الله، اشعره أن لديه القدرة على أن ينقل حمولة أفكاره وتجاربه في كتاب، وكنت أدرك حجم انكساراته وحزنه الدفين حين أبادره بضرورة التفريغ ما دامت الكتابة متنفسا مريحا للاعصاب والجوارح وبلسما للجروح التي خطها الزمان على صفحة العمر، لقد كانت وفاة شقيقه محمد أكبر انتكاسة في الحياة عانى منها المرحوم عبد الرحمان الفائز. كنت متأكدا من عزمه على تناول القلم وإن كان يبدي اتجاه الفكرة بعض الاستخفاف وعدم اللامبالاة، فقد قال لي مرة ” إن الكتابة بحر عميق ومسؤولية”، ومرت السنوات تباعا ولم نعد نتحدث في هذا الشأن، حتى فاجأني ونحن في أحد المقاهي بمدينة آسفي بإخراجه نسخة من روايته الوحيدة” النادل والأوراق”، وقال لي أنه إنجاز المرحوم محمد الفائز هو الذي تكلف بطبعه، فتأملت الإصدار من ظاهره وعلقت على العنوان مباشرة؛

– ها أنت كاتب كبير برواية عالمية يا صديقي،

فما لبت أن ضحك بملء فمه وقال متواضعا؛

– لست بمكانتك يا عزيزي، إنها مجرد محاولة،

لم تكن الفكرة تروقني بقدر ما أشعرني تواضعه بخجل جارف، فقلت

– إن اختيار العنوان ليس عابرا يا صديقي، ” النادل والأوراق” عنوان كبير، تحته نص سردي يستحق القراءة.

فقال وعلى محياه ابتسامته العريضة ترسم على وجهه انطباعا طفوليا محبوبا؛

– ينتظرك تحليل نقدي على منهجك القويم يا أستاذ…؟

لم تكن فكرتي خارج اعتقادي، حين قلت أن الرواية في سياق أدب عالمي، انها الحقيقة، فالعناوين البسيطة في الأدب العالمي تحمل عمقا إنسانيا ليس من السهل صياغته في نص سردي إلا من قبل كاتب كبير، فلننظر” العجوز والبحر” لإرنست همجوني أو “الجريمة والعقاب” لديستوفسكي أو “اسم الوردة” لامبرتو إيكو أو “قنديل أم هاشم” ليحي حقي، وكانت هذه الرواية من بين الروايات المفضلة لديه في الادب المصري، فما دام العنوان يستمد نفسه (بفتح النون والفاء وضم الهاء) من الخزانة الروائية العالمية، فعمق النص السردي لن يكون بسيطا بساطة لغته وشخوصه وأحداثه، إنه حمولة ثقافية وحياتية بمستوى البعد الأدبي الذي تحمله الرواية وبمستوى العمق الثقافي والفكري الذي يختزل شخصية الكاتب؛ حصيلة تجربة كبرى، بدأت في مدينة صغيرة بمنطقة جرداء من إقليم عبدة، هي الشماعية ولم تنتهي في سياق تمرحل تاريخي معين بمدينة كبرى هي آسفي، لأنها مستمرة من خلال النص السردي لرواية” النادل والأوراق”، جرد لتجربة إنسانية وسيرة رجل قضى حياته في قطاع التعليم، واكب تدرجاته وتطوره وانكساره وعلى المستوى الذاتي سجل كفاحه وخيباته ونجاحاته وانتصاره في معركة ناضل فيها بشجاعة من أجل الأفضل وبأسلوبه الخاص وشخصيته المتميزة.

رحم الله صديقي وأخي واستاذي عبد الرحمان الفائز.